Beiträge nach Tags

Jugendliche erobern die Gemeinderäte

Olivia Borer, Teamleiterin Gründungen und Support Jugendparlamente, DSJ

Die Gemeinderatssäle der Schweiz verjüngen und den Jugendlichen in ihrer Gemeinde eine Stimme geben – Das ist das Ziel der „Mission takeover!“, die im Jahr 2020 den Jugendparlamen-ten der Schweiz die Türen zu den Gemeinderatssälen öffnen sollte.

Dann kam COVID-19 und alles war etwas anders. Die Jugendparlamente waren aber nicht minder aktiv. So beteiligten sich neun Jugendparlamente in der Arbeitsgruppe zum Projekt und acht Takeovers wurden in ver-schiedenen Regionen der Schweiz umgesetzt oder sind noch geplant. Der erste Takeover geht dabei als festlicher Auftakt in die Jupa-Geschichtsbücher ein. Er fand mit 16 Jugendparlamenta-rierInnen im Ständeratssaal des Bundeshauses statt und wurde von keinem Geringerem als Ständeratspräsident Hans Stöckli begleitet.

2019 hat als Jahr der Milizarbeit erneut aufgezeigt, dass junge Erwachsene Mangelware im Schweizer Milizsystem sind, insbesondere in den Exekutiven. Das hat verschiedene Gründe – zu wenig Zeit auf-grund von Hobbies, der Arbeit oder der Familie, zu grosse Belastung bzw. Verantwortung oder zu wenig Wissen über die Politik oder den Bewerbungs- und Kandidaturprozess sind nur einige davon (Derungs und Wellinger 2019: 16). Deshalb wurde das Gespräch mit Jugendlichen und jungen Er-wachsenen gesucht und Diskussionsrunden zur Nachwuchsproblematik im Milizsystem anlässlich der Soirée Politique 2019 eröffnet. Zusammen kamen dabei über ein Dutzend Reformvorschläge für das Schweizer Milizsystem von Jungpolitikerinnen und Jugendparlamentariern. Kurz, Jugendliche haben Ideen, diese müssen nur gehört werden!

Ready, set, takeover!

Aus diesem Grund starteten der Bereich youpa sowie der Bereich Grundlagen Politische Partizipation GPP des Dachverbands Schweizer Jugendparlamente im Jahr 2020 die „Mission takeover!“. Ziel ist es dabei, Jugendliche in ihren Gemeinden mit Gemeinderätinnen und -räten zusammenzubringen und in dieser Konstellation Reformvorschläge für das Milizsystem zu diskutieren. Die Jugendlichen über-nehmen dabei sinnbildlich den Gemeinderat und zeigen den Alteingesessenen, was sie sich wün-schen. So findet ein direkter Generationenaustausch statt und Nachwuchsprobleme im Milizsystem können an der Wurzel gepackt werden.

Neun Jugendparlamente meldeten sich für die Arbeitsgruppe und acht Takeovers wurden in verschie-denen Regionen der Schweiz in Angriff genommen. Die COVID-19-Pandemie hat zwar die Planung etwas unsicherer gemacht, dennoch wurde schon viel Arbeit geleistet und einiges konnte umgesetzt werden. Von Genf über Yverdon nach Bern und Luzern sind Takeovers in Gemeinden vorgesehen oder wurden bereits durchgeführt.

Die Gemeinde aktiv mitgestalten

Die Takeovers der Jugendparlamente sind dreigeteilt. Sie starten mit einem Vortrag zu ihren Wün-schen und Ideen für das Schweizer Milizsystem. Was müsste sich ändern, damit sie als junge Men-schen für den Gemeinderat kandidieren würden? Mangelt es für Jugendliche an der Anerkennung für das ehrenamtliche Engagement? Und müssten die Dokumente für die Ausführung eines Amtes digital zur Verfügung stehen? Diese und weitere Fragen können von den Jugendparlamenten zu Beginn des Takeovers in einer Präsentation angegangen werden. Nach dieser sollen Mitglieder der Jugendparla-mente an einer Gemeinderatssitzung teilnehmen und sich zu Traktanden einbringen oder Rückfragen stellen können. Zum Schluss bietet ein informeller Austausch die Gelegenheit, weitere drängende Fra-gen anzusprechen. Die „Mission takeover!“ schafft es so, einen generationenübergreifenden politi-schen Austausch auf Gemeindeebene herzustellen und den Jugendlichen aufzuzeigen, dass sie die Politik in ihrem direkten Umfeld aktiv mitgestalten können.

Jugendliche „Übernahme“ des Ständerats und des Gemeinderats Brig-Glis

Der Auftakt zur „Mission takeover!“ fiel stattlich aus. 16 JugendparlamentarierInnen aus der ganzen Schweiz wurden am 7. September 2020 von Hans Stöckli im Bundeshaus in Empfang genommen. Die Jugendlichen löcherten den Ständeratspräsidenten mit Fragen und postulierten ihre Wünsche für ein zukunftsfähiges Schweizer Milizsystem. Auch in Brig-Glis stellten sich GemeindevertreterInnen wie Vizepräsident Patrick Amoos den Ideen und Wünschen der Jugendlichen. Aus beiden Anlässen resul-tierten wichtige Anliegen, die nun von den PolitikerInnen im Ständerat und auf Gemeindeebene weiter-verfolgt werden können, um das Milizsystem für Jugendliche attraktiver zu machen.

Nun bleibt zu hoffen, dass auch die weiteren motivierten Jugendparlamente noch die Gelegenheit erhalten, ihren Gemeinderat für einen Tag „zu übernehmen“ und die Sicht der Jugendlichen einzubrin-gen.

Literatur

Derungs, Cudrin und Dario Wellinger. 2019. PROMO 35. Politisches Engagement von jungen Erwach-senen in der Gemeindeexekutive – Analysen und Stossrichtungen. Chur: HTW Chur Verlag.

- Für weitere Auskünfte: Olivia Borer, Teamleiterin Gründungen und Support Jugendparlamente

- olivia.borer@dsj.ch

- Mehr Informationen: https://www.youpa.ch/angebote/jupa-projekt/2020-mission-takeover/

Beitrag teilen

Der Miteinbezug von Kindern und Jugendlichen: eine Win-win-Situation

Mona Meienberg, Child Rights Advocacy, UNICEF Schweiz und Liechtenstein

Der Miteinbezug von Kindern und Jugendlichen bedeutet, Kinderrechte umzusetzen und die Gemeinschaft als Ganzes zu stärken – eine Win-win-Situation

Den Gemeinden kommt in der föderalistischen Schweiz dabei eine besondere Bedeutung zu: Als direktes Lebensumfeld der Kinder und Jugendlichen stehen sie in der Verantwortung, ihnen ihre partizipatorischen Rechte zukommen zu lassen. Davon profitieren nicht nur die Kinder selbst, denn als aktive Mitglieder der Gesellschaft gestalten Kinder und Jugendliche diese massgeblich mit. UNICEF bietet den Gemeinden mit der Initiative «Kinderfreundliche Gemeinde» ein Instrument, mit welchem sich eine Partizipationskultur auf kommunaler Ebene verankern lässt.

Partizipation verstehen

Das Partizipationsrecht von Kindern und Jugendlichen lässt sich direkt von der UN-Konvention über die Rechte des Kindes, kurz Kinderrechtskonvention, ableiten. Sie wurde 1989 von den Vereinten Nationen verabschiedet und 1997 von der Schweiz ratifiziert.

Eines der vier Grundprinzipien der Kinderrechtskonvention ist das Recht, angehört, beteiligt und informiert zu werden. Eine Reihe partizipatorischer Rechte rund um Artikel 12 der Kinderrechtskonvention gestehen Kindern und Jugendlichen ein umfassendes Mitwirkungsrecht zu. Doch was bedeutet es überhaupt zu partizipieren?

Zurecht sprechen Oser und Biedermann (2006) im Zusammenhang mit Partizipation von einem «Meister der Verwirrung». So haben alle ein anderes Verständnis von Partizipation und oftmals auch eine unterschiedliche Auffassung davon. Während die Partizipationsleiter von Roger Hart (1992) ein grosses Spektrum von Fremdbestimmung über Teilhabe bis hin zur Selbstverwaltung aufzeigt, wird unter dem Begriff der Partizipation gerade in der Anwendung oftmals lediglich das Einholen von Meinungen verstanden.

Da auch das Partizipationsbedürfnis von Kindern und Jugendlichen unterschiedlich ist, ist es wichtig, dass verschiedene Partizipationsformen und -gefässe bestehen. Während manche Kinder vor allem informiert werden möchten, wollen andere Kinder sich aktiv beteiligen und Prozesse mitgestalten oder sogar selbst verwalten. Des Weiteren beanspruchen manche Kinder ihre Meinungen und Bedürfnisse in einem institutionalisierten Rahmen, wie beispielsweise einem Kinder- oder Jugendparlament, anzubringen. Wieder andere Kinder ziehen es vor, sich anonym einzubringen.

Partizipation umsetzen und leben

Der rechtliche Rahmen ist gesetzt. Staaten, welche die Kinderrechtskonvention ratifiziert haben, sind verpflichtet, diese umzusetzen. Und somit auch die Partizipation von Kindern und Jugendlichen. Wenn man aber Kinder und Jugendliche befragt, sieht die Realität anders aus. UNICEF Studien wie beispielsweise «Von der Stimmung zur Wirkung» (2014) und auch die abschliessenden Bemerkungen des UN- Kinderrechtsausschusses von 2015 machen deutlich: in der Familie kann sich die Mehrheit der Kinder zu bestimmten Themen und Herausforderungen äussern, mitbestimmen und mitgestalten.

Anders sieht es jedoch aus, sobald das Kind im öffentlichen Raum auftritt. Gegenüber der Gemeinde haben Kinder und Jugendliche kaum Möglichkeiten, ihre Stimme zu erheben. Auch im schulischen Bereich besteht bezüglich der systematischen Partizipation noch Entwicklungspotential. Kinder verbringen einen Grossteil der Zeit in pädagogischen Institutionen. Entsprechend kommt den Schulen eine grosse Verantwortung in Bezug auf die Partizipation zu.

Diverse Gründe wie der personelle Aufwand, finanzielle Hürden, fehlendes Know-how oder kein ersichtlicher Nutzen führen dazu, dass Kinder und Jugendliche kaum Gestaltungsspielräume in unserer Gesellschaft erhalten. Kinder entwickeln, sozialisieren, integrieren und identifizieren sich aber über Räume und Projekte, von denen sie ein aktiver Teil sind. «Teil sein» sollen alle innerhalb der Gemeinschaft, ganz gleich ob Kinder, Seniorinnen und Senioren, Personen mit Beeinträchtigungen oder Migrationshintergrund. Nur so kann eine Kultur des Verständnisses, des Miteinanders und der Mitbestimmung entstehen.

Kinder als eigenständige Individuen und Rechtsträger sind aber darauf angewiesen, dass Erwachsene ihnen Zugänge und Gefässe schaffen. Zentral ist dabei, die Kinder und Jugendlichen in ihrer eignen Lebenswelt und mit ihrer Sprache zu erreichen. Eine Konfrontation und Auseinandersetzung mit den Möglichkeiten aber auch Gefahren für Kinder und Jugendliche im digitalen Raum, den öffentlichen Räumen aus Kindersicht oder mit der Meinung von Kindern und Jugendlichen sind unumgänglich.

Gemeinden von zentraler Bedeutung

Kinder und Jugendliche leben in den Gemeinden. Diese bilden ihr direktes Lebensumfeld, in dem sie heranwachsen und sich entwickeln. Entsprechend wichtig ist es, dass Angebote und Massnahmen zum Schutz, zur Förderung und zum Miteinbezug von Kindern auf lokaler Ebene vorhanden sind. Das Mitwirkungsrecht lässt sich nicht nur direkt von der Kinderrechtskonvention ableiten, sondern schafft auch eine stärkere Identifikation mit der Gemeinde. Wer in einer bestimmten Sache angehört und involviert wird, setzt sich in der Regel auch stärker dafür ein und identifiziert sich in der Folge auch stärker damit.

Darüber hinaus wirkt sich die Partizipation von Kindern und Jugendlichen positiv auf deren Persönlichkeitsentwicklung aus. Kinder, die erleben, dass ihre Meinung erwünscht und auch berücksichtigt wird, entwickeln ein stärkeres Selbstbewusstsein. Sie erhalten dadurch eine bessere Ausgangslage, zu aktiven Mitgliedern der Gesellschaft heranzuwachsen, die für ihre Rechte einstehen können.

Der Miteinbezug von Kindern und Jugendlichen stärkte diese nicht nur, sondern es ergeben sich daraus auch Mehrwerte für die Gemeinde als Ganzes. In der föderalistisch organisierten Schweiz sehen sich gerade kleinere Gemeinden, welche im Milizsystem funktionieren, in Bezug auf die politische Nachwuchsförderung mit grossen Herausforderungen konfrontiert. Kinder und Jugendliche zu befähigen und für die Politik zu begeistern bedeutet nicht nur, ihnen ihre Rechte zu zustehen, sondern kann auch dem Problem der Nachwuchsrekrutierung entgegenzuwirken.

UNICEF Initiative «Kinderfreundliche Gemeinden»

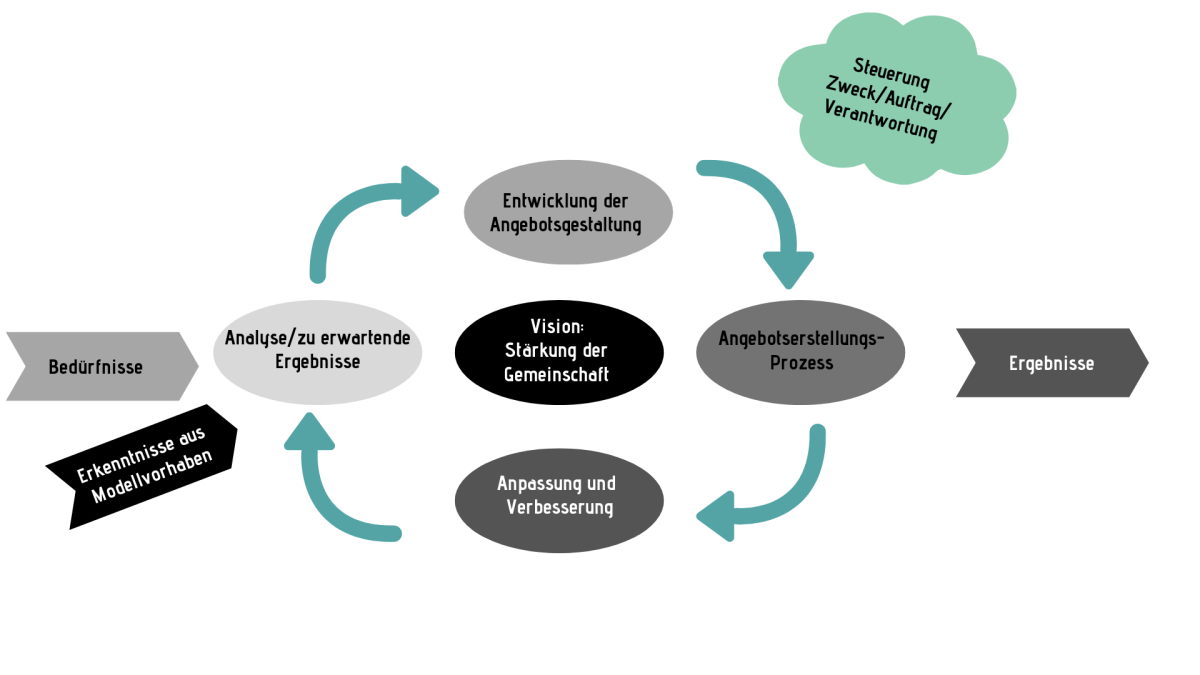

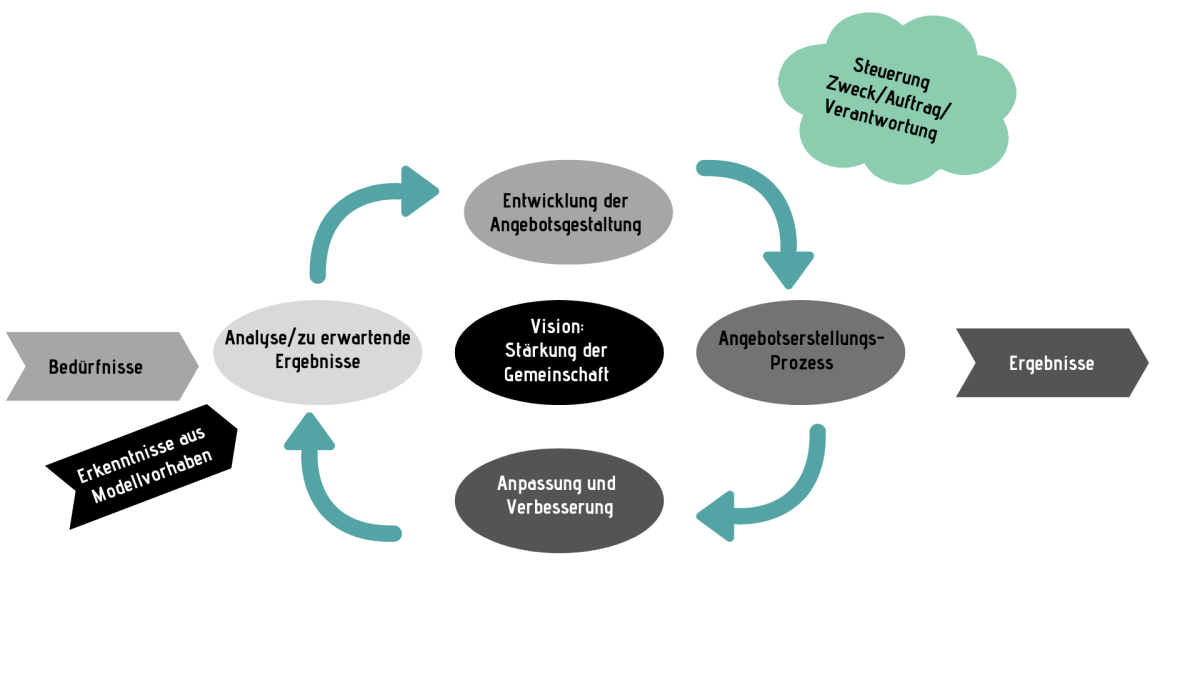

Um

Gemeinden bei der Umsetzung der Kinderrechtskonvention auf lokaler

Ebene zu unterstützen und dabei einen starken Fokus auf die

Partizipation von Kindern und Jugendlichen zu legen, hat UNICEF die Initiative «Kinderfreundliche Gemeinde»

entwickelt. Die Initiative hat die systematische Umsetzung der

Kinderrechtskonvention mithilfe eines standardisierten Prozesses auf

kommunaler Ebene zum Ziel.

Der Miteinbezug von Kindern und Jugendlichen ist ein verbindlicher Prozessschritt der Initiative «Kinderfreundliche Gemeinde». Eine Kinder- und Jugendpolitik auf Gemeindeebene ohne den aktiven Einbezug der Zielgruppe ist undenkbar. Im Rahmen der Initiative «Kinderfreundliche Gemeinde» konnten direkt durch Workshops sowie indirekt mit Hilfe von Massnahmen zugunsten von Kindern und Jugendlichen bisher rund zehn Prozent aller Schweizer Kinder und Jugendlichen erreicht werden.

Da nicht alle Gemeinden Erfahrung mit der Partizipation von Kindern und Jugendlichen haben, ermöglichen verschiedene Förderfonds den Aufbau von Expertise in diesem Bereich sowie die Durchführung besagter Workshops. Während der Förderfonds von ALDI SUISSE die Planung und Durchführung von Workshops mitfinanziert, ermöglicht der Gemeindefonds der Stiftung Mercator Schweiz den Ausbau von Expertise und partizipativen Strukturen in den Gemeinden. Darüber hinaus besteht für eine Gemeinde über den Gemeindefonds auch die grundsätzliche Möglichkeit, Mittel für den Einstieg in den Prozess der «Kinderfreundlichen Gemeinden» zu erhalten.

Weitere Informationen zur Initiative «Kinderfreundliche Gemeinde» finden Sie unter www.kinderfreundlichegemeinde.ch oder per Mail an kfgncfch

Beitrag teilen

Gemeinsam ans Ziel mit Kindern und Jugendlichen

Lisa Radman, Projektmanagerin in den Bereichen Bildung und Mitwirkung, Stiftung Mercator Schweiz

Als Gesellschaft sind wir auf die Beteiligung und Mitbestimmung aller Menschen angewiesen – auch der Jüngsten. Es gibt vielfältige Möglichkeiten, die Partizipation junger Menschen in Schule, Gemeinde oder Kita selbstverständlicher zu machen. Oft ist das Gelingen eine Frage der Haltung.

Eine Gesellschaft lebt von der Mitbestimmung der Bevölkerung. Neue und vielfältige Ideen und Meinungen finden Eingang in Entscheidungs- und Gestaltungsprozesse. Auf diese Weise kommt man auf bessere Lösungen für gesellschaftliche Fragen. Partizipation ist nicht nur für die Stärkung der Gemeinschaft, sondern auch aus individueller Perspektive wichtig: Bestimme ich mit und leiste meinen Beitrag zur Gesellschaft, fühle ich mich als Teil davon. Wer mitbestimmt, übt sich in einem respektvollen Umgang mit unterschiedlichen Meinungen.

Frühe und dem Alter entsprechende Mitbestimmungsmöglichkeiten sowie positive Partizipationserfahrungen stärken Kinder und Jugendliche in ihrer Entwicklung zu engagierten, kompetenten und verantwortungsbewussten Erwachsenen. Dabei profitieren nicht nur sie selbst, sondern alle Beteiligten sowie die Sache an sich. Es liegt an uns Erwachsenen, den Kindern und Jugendlichen diese Erfahrungen zu ermöglichen. Die Frage ist nur: Wie?

Partizipation – eine Frage der Haltung

Tatsächlich ist Partizipation gar nicht so schwierig. Ob sie gelingt, hat viel mit der Haltung zu tun: Bin ich wirklich an den Ansichten von Kindern und Jugendlichen interessiert? Möchte ich offen auf Kinder und Jugendliche zugehen und sie nach ihrer Meinung fragen? Bin ich bereit, ihre Meinungen anzunehmen und meine eigenen Ansichten zu überdenken? Wenn die Antwort darauf «nein» ist, sollte man lieber auf Partizipation verzichten. Denn «Scheinpartizipation» sorgt nur für Enttäuschungen und schadet mehr, als dass sie hilft.

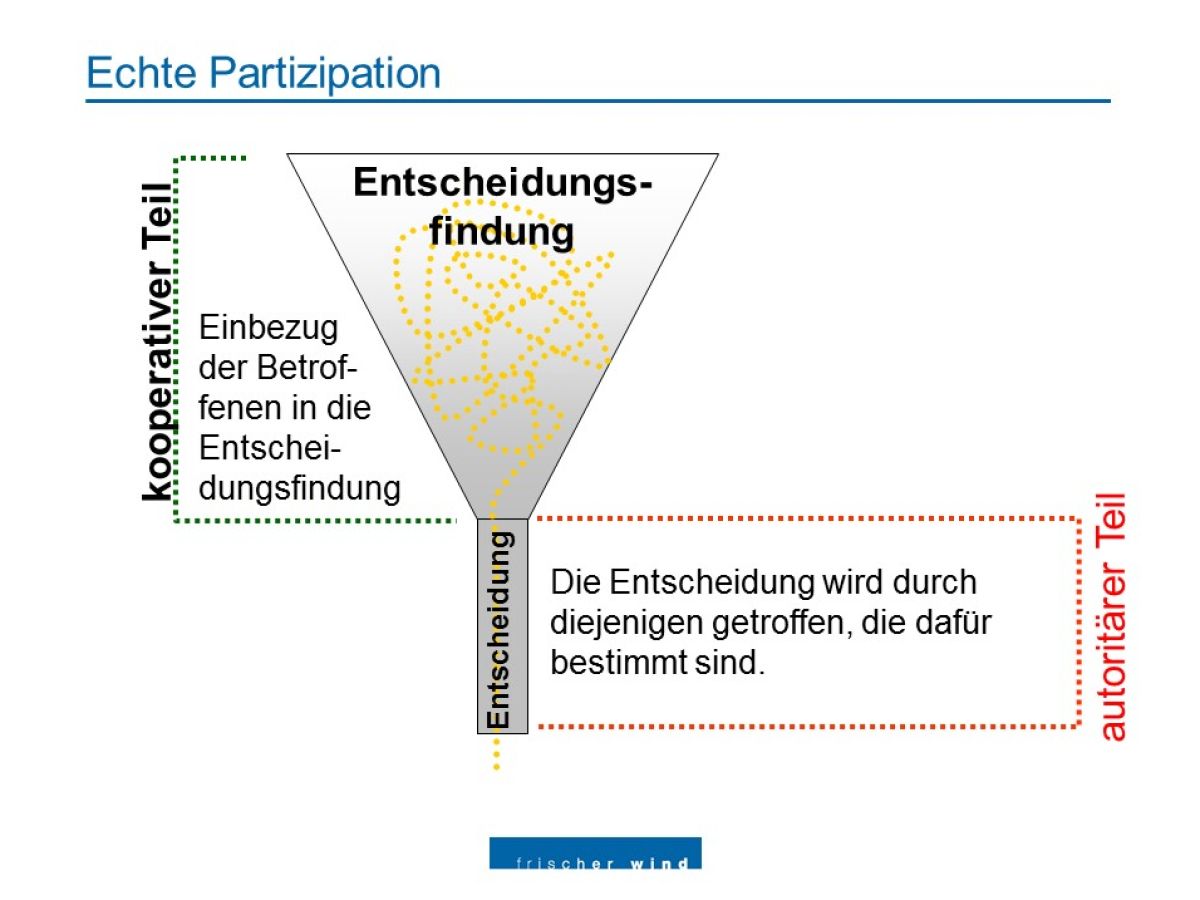

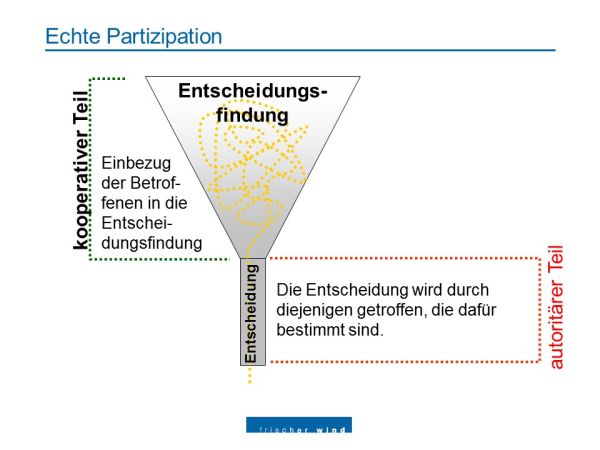

Partizipation meint übrigens nicht, dass Kinder und Jugendliche bei allem mitentscheiden müssen. Es geht vielmehr darum, sie bei sie betreffenden Themen miteinzubeziehen und nicht über sie hinweg zu entscheiden. Zentral ist, von Anfang an deutlich zu machen, wer was wo mitbestimmen kann – und wo nicht. Der Schlüssel ist eine transparente Kommunikation vor und während des Prozesses. Eine externe Unterstützung beizuziehen, kann dabei helfen, Unsicherheiten beim Einbezug von Kindern und Jugendlichen zu begegnen. So können beispielsweise das Kinderbüro Basel, das Kinderkraftwerk oder auch Kinder- und Jugendarbeiter*innen vor Ort helfen.

Nachhaltiges Ergebnis

Partizipation ist ein Prozess. Und wie jeder Prozess, in dem man mit anderen Menschen zusammenarbeitet, braucht Partizipation Zeit. Besonders, wenn es schnell gehen soll, schreckt der Aufwand viele ab. Doch die Ergebnisse partizipativer Prozesse sind meist nachhaltiger, weil sie von allen Beteiligten getragen werden. So zeigt sich, dass ein partizipativ geplanter Spielplatz plötzlich statt teure Spielgeräte ganz einfache Dinge wie Baumstämme zum Balancieren braucht. Littering findet im Park nicht mehr statt, weil die Jugendlichen diesen mitgestaltet haben. Eine grosse Eigenständigkeit der Kinder im Tagesablauf führt zur Entlastung vom Kitapersonal. Im Rahmen des Unterrichts halten sich Kinder an die selbst definierten Regeln und erinnern sich gegenseitig an deren Einhaltung. Sie lernen plötzlich besser, weil sie bei der Wahl der Aufgabe und der Sitzordnung im Klassenzimmer mitbestimmen durften. Es gibt bereits viele gute Beispiele, welche die positiven Effekte der Partizipation aufzeigen.

Partizipation in Gemeinden

Seit einigen Jahren setzt sich die Stiftung Mercator Schweiz dafür ein, dass die Partizipation von Kindern und Jugendlichen im Sinne der UNO-Kinderrechtskonvention selbstverständlicher wird. Partizipation ist in allen Lebensbereichen möglich. Sogar bei den Jüngsten, in der Kita. Punktuelle Projekte bieten eine erste Möglichkeit, um mit dem Einbezug von Kindern und Jugendlichen Erfahrungen zu sammeln. Meist wird mit dem Einbezug bei der Umgestaltung von Räumen wie zum Beispiel dem Schulhaus, Spielplatz oder dem Dorfzentrum gestartet. Damit Kinder- und Jugendpartizipation eine Normalität wird, müssen sich jedoch die Rahmenbedingungen ändern und einen festen Raum für die Mitwirkung bieten.

Genau darum geht es in der Initiative «Kinderfreundliche Gemeinde». Möchte eine Gemeinde ihre Rahmenbedingen für Kinder und Jugendliche verbessern, kann sie sich in diesem Prozess von Unicef oder ihren Partner*innen in den Kantonen Zürich (okaj zürich) oder Graubünden (jugend.gr) begleiten lassen. Ausgangspunkt für den Prozess ist eine Standortbestimmung der Gemeinde. Basierend darauf bestimmt die Gemeinde, wo sie sich kinderfreundlicher und partizipativer aufstellen möchte und mit welchen Massnahmen sie dies erreichen kann. Das Vorgehen wird von externen Expert*innen beurteilt. Die «Kommission Kinderfreundliche Gemeinde» entscheidet über die Vergabe des Labels «Kinderfreundliche Gemeinde». Anschliessend startet die Gemeinde mit der Umsetzung ihrer selbst gesetzten Ziele. Über den Gemeindefonds der Stiftung Mercator Schweiz können sich die Gemeinden beim Aufbau von Know-how, bei strukturellen Änderungen und den Labelkosten finanziell unterstützen lassen.

Die Initiative «Kinderfreundliche Gemeinde» bietet grosses Potenzial, um nicht nur eine punktuelle, sondern eine strukturelle Veränderung hin zu mehr Partizipation zu erzielen. Die Initiative ermöglicht es, dass Kinder und Jugendliche in ihrem täglichen Leben in der Gemeinde umfassendere und selbstverständlichere Mitbestimmungsmöglichkeiten erleben. Mehr Selbstverständlichkeit in der Partizipation ist wichtig. Denn es sollte keine Glückssache sein, ob Kinder und Jugendliche sich einbringen und mitbestimmen können.

Beitrag teilen

Partizipation mit Kindern und für Kinder – Machbar und dringend notwendig

Carlo Fabian, Professor an der Fachhochschule Nordwestschweiz, Hochschule für Soziale Arbeit und Mitglied Scientific Committee der Child in the City Global Conference

„Kinder sind unsere Zukunft“ heisst es so schön immer wieder von allen Seiten. Solche Aussagen sind nur teilweise richtig, denn es ist nur die halbe Wahrheit; solch eine Sichtweise ist verengt, denn sie schreibt den Kindern für die Gegenwart keine bedeutende Rolle zu, gibt ihnen nur wenig Relevanz.

Kinder sind aber im Hier und Jetzt. Sie sind Gegenwart! Sie werden allerdings gesellschaftlich, sowohl strukturell als auch individuell, oft zu wenig wahrgenommen. Neben Bedürfnissen, Anliegen und Rechten haben Kinder oft viele für sie und die Gesellschaft allgemein gute und wichtige Ideen! Wir, die Gesellschaft, müssen daher Kinder verstärkt in allen zentralen Lebensbereichen integrieren. Das wird zwar bereits von vielen Organisationen und Menschen mit viel Engagement gemacht, dennoch braucht es eine weitere Stärkung. Das Ziel muss die Chancengerechtigkeit aller Kinder sein.

Das Recht auf Anhörung und Partizipation

Kinder in der Schweiz sind explizit von den klassischen demokratischen Mitgestaltungs- und Entscheidungsmöglichkeiten wie Wahlen und Abstimmungen ausgeschlossen. Auf der anderen Seite heisst eines der vier Grundprinzipien der UN-Kinderrechtskonvention von 1989, die von der Schweiz 1997 ratifiziert wurde und damit verbindlich ist: «Das Recht auf Anhörung und Partizipation: Alle Kinder sollen als Personen ernst genommen und respektiert werden. Das heisst auch, dass man sie ihrem Alter gerecht informiert und sie in Entscheidungen einbezieht» (Quelle). Kinder, namentlich bei sie betreffenden Entwicklungen und Entscheidungen partizipieren zu lassen, ist deshalb nicht nur nett und progressiv, sondern auch ein Muss.

QuAKTIV: Kinderrechte, Partizipation und Umsetzung in die Praxis

Es gibt in der Schweiz sehr viele sehr tolle und gut gemachte Projekte, die sowohl die Kinderrechte, die Partizipation und das Wohlergehen der Kinder, inkl. Chancengerechtigkeit adressieren. Der Kanton Aargau hat vor ein paar Jahren ebenfalls ein entsprechendes Projekt lanciert.

Ausgangspunkt war, dass pädagogische, soziale (kindergerechte) und ökologische Anliegen im Kanton Aar¬gau zwar einzeln, aber kaum gemeinsam in einem Projekt umgesetzt wurden. Deshalb hat das Naturama Aarau in Kooperation mit verschiedenen kantonalen Fachstellen sowie mit Unterstützung der Stiftung Mercator Schweiz, die Fachhochschule Nordwestschweiz beauftragt, ein Projekt zu entwickeln, um die erwähnten Aspekte gemeinsam zu bearbeiten. So entstand das Programm QuAKTIV (2013-2016), ein umfassendes Programm, um mit Kindern und für Kinder ihre Freiräume gemeinsam zu entwickeln und zu gestalten. Grundlegende Anliegen und Werte von QuAKTIV waren die oben genannten Aspekte der Kinderrechte und Chancengerechtigkeit.

Umsetzung, Schlussfolgerungen und Learnings

Basierend auf dem Ansatz der Partizipativen Aktionsforschung als Rahmenmodell, wurde in drei Pilotprojekten mit lokalen Strukturen und den jeweiligen Stakeholdern in den Gemeinden (Kinder, Gemeindevertretungen, Schule, Jugendarbeit, Fachpersonen, etc.) sowie der Wissenschaft gemeinsam am Programm gearbeitet. Die Pilotprojekte sind in zwei Gemeinden und einem Stadtteil mit unterschiedlichen Umsetzungen, vielfältigen Entwicklungen und Ergebnissen sowie Erfahrungen und Erkenntnissen entstanden.

Unter anderem wurde deutlich, dass die Partizipation der Kinder umfassend, vielfältig und, eingebettet in einem Quartier- resp. Gemeindeentwicklungsprojekt, wertvoll war. Kinder konnten erfahren und lernen, dass sie sich einbringen können, ernst genommen werden, ihre Ideen und Anliegen aufgenommen und umgesetzt werden, und dass sie gemeinsam mit den verschiedenen Stakeholdern gemeinsame Lösungen suchen und mitgestalten können. Um die Projekte lokal nicht nur gut verankern, sondern auch, um sie gut organisieren und umsetzen zu können, war es entscheidend wichtig, kommunale Organisationsstrukturen zu schaffen. Konkret musste jedes Projekt eine lokale Projektleitung haben. Diese war in der Regel bei einer Gemeinderätin oder einem Gemeinderat angesiedelt. Eine lokale Arbeitsgruppe, unterstützt durch das Team der FHNW, hat die Prozesse strukturiert, die richtigen Fachpersonen mit ins Boot geholt und die Rahmenbedingungen für umfassende partizipative Prozesse mit den Kindern geschaffen. Die Schulen waren wichtige Kooperationspartner und Türöffner; die FHNW war verantwortlich für die partizipativen Prozesse und hat diese umgesetzt. Die wichtigsten Kooperationspartner waren die Kinder, die sich mit grösstem Engagement und viel Energie eingebracht haben.

Unter vielen Erkenntnissen war zentral, dass bei der Planung und Gestaltung von Freiräumen für Kinder es nicht nur darum geht, schöne und attraktive Freiräume zu schaffen. Der partizipative Prozess als solcher ist namentlich für die Förderung von individueller und sozialer Gesundheit sowie für die persönliche und lokale Demokratieentwicklung mindestens so wertvoll, wie die Nutzung dieser Räume dann. Zudem haben Erwachsene und Fachpersonen erfahren und gelernt, dass Kinder (ab 6 Jahren) gute und wichtige Kooperationspartner sind, und dass Kooperation, wenn im Gemeinwesen eingebettet, transparent geklärt und umsichtig geleitet, für alle gewinnbringend ist. Schlussendlich können Prozesse wie bei QuAKTIV auch zu einem Kulturwandel (Werte, Haltungen) hinsichtlich Partizipation in einzelnen Gemeinden beitragen.

Covid-19

Gerade in Zeiten der Covid-19 Pandemie (diese Zeilen werden am 6. April 2020 geschrieben), steht die Chancengleichheit der Kinder auf dem Prüfstand. Der Lockdown ist richtig, um die Pandemie zu verlangsamen. Homeschooling wird aber die Unterschiede der Bildungschancen zwischen den Kindern stark aufzeigen. Aber auch Belastungen und Gefahren betreffend Sicherheit und Gesundheit als indirekte Folgen der Covid-19 Problematik sind ungleich verteilt. Gerade auch in schwierigen Zeiten müssen die Kinder in Entscheidungen jeglicher Art explizit adressiert werden.

Hier finden Sie den Projektbeschrieb des Programms QuAKTIV

Hier finden Sie mehrere Informationen zu der Child in the City Global Conference

Beitrag teilen

Partizipation ist nicht besser - Sie ist wichtig!

Zeno Steuri, Leiter kinderkraftwerk.ch

In der Fragerunde zu einer Präsentation der partizipativen Schulhausplanung in Breitenbach, Kanton Solothurn, wurde ich gefragt, ob durch die Beteiligung der Schulkinder in der Schulhausplanung nun ein besseres Projekt resultiert, als wenn Architekten das geplant hätten.

Ich habe darauf geantwortet, dass diese Frage für die Beteiligten nicht relevant ist. Wichtig ist, dass sie als direkt Betroffene ihre Erfahrungen, Bedürfnisse und Ideen zur Raumplanung und Gestaltung für ihre neue Schule einbringen konnten und diese im Wettbewerb berücksichtigt wurden. Im Folgenden will ich aus der Praxis der Kinderpartizipation meinen Standpunkt erläutern.

Partizipationsverständnis

Bis heute habe ich nicht erlebt, dass Schulkinder die Beteiligung und Mitsprache bei einer Schulhausplanung eingefordert haben. Das mag viele Gründe haben. Meine These ist, dass Mitsprache geübt und auch erlernt werden muss, denn es ist ein demokratischer Prozess, der auch die Fähigkeit zum Konsens erfordert. Dazu braucht es auch Strukturen und Gefässe, in denen ein solcher Prozess den nötigen Raum hat. Den letztlich geht es auch immer die nötigen Ressourcen, Zeit und Geld. In der Schweiz stehen die Chancen gut, dass sich das einmal ändern könnte. Mit dem Lehrplan21 , welcher zurzeit landesweit in vielen Kantonen in einer Einführungsphase ist, sind die Zielsetzungen hinsichtlich Partizipation unter dem Postulat der Bildung für nachhaltige Entwicklung definiert:

«Wie eine Nachhaltige Entwicklung gefördert werden kann, hängt von den jeweiligen ökonomischen, ökologischen, sozialen und kulturellen Verhältnissen in einem Land ab und muss gesellschaftlich ausgehandelt werden. Nachhaltige Entwicklung kann nur gelingen, wenn sich Frauen und Männer, Junge und Alte an den Entscheidungsprozessen und an der Umsetzung der Entscheidungen beteiligen können.»

Wenn ich angefragt werde, mit dem KinderKraftWerk einen Beteiligungsprozess für Schulkinder zu organisieren, steht für mich eine Frage im Vordergrund: Ist gesichert, dass die Bedürfnisse und Ideen welche aus dem Beteiligungsprozess resultieren auch in der Umsetzung nach objektiven Kriterien berücksichtigt werden? Ist das nicht gewährleistet, macht Partizipation aus meiner Sicht wenig Sinn.

Wenn in der Schweiz ein neues Schulhaus gebaut werden soll, wird in der Regel ein Architekturwettbewerb ausgeschrieben. Im Vorfeld dazu beauftragt die Gemeinde Fachleute um eine Bedarfsanalyse zu erstellen. Diese befragt Bildungsverantwortliche und zuständige Gemeinderäte zu ihren Bedürfnissen und Prognosen zur Entwicklung der Schülerzahlen für die Zukunft. Daraus ergibt sich ein Raumbedarf, welcher in einem Baubeschrieb festgehalten wird. Das ist die eigentliche «Bestellung» der Gemeinde. Danach müssen sich die Architekten bei der Planung richten. Das Problem in diesem Prozess ist, dass die Kinder, welche einen grossen Teil ihrer Zeit in der Schule verbringen, nicht zu ihren Erfahrungen, Bedürfnissen und Ideen zur Raumplanung und Gestaltung befragt werden. Die Gemeinde Breitenbach wollte das ändern und hatte beschlossen, die Kinder bei der Erstellung des Baubeschriebs zu beteiligen.

Der Prozess der Beteiligung von rund 400 Schulkindern von der Kindergarten- bis zur Sekundarstufe erstreckte sich über 3 Monate und hatte drei Stufen:

- Begehungen und erfassen der Erfahrungen mit den bestehenden Schulanlagen

- Formulierung von Visionen für eine neue Schule

- Erfassung der Ideen in Zeichnungen, Modellen und Protokollen

Aus diesem Prozess entstand ein Bericht, der die Bedürfnisse an eine neue Schulanlage in Schwerpunkten zusammenfasste. Die Ergebnisse der Workshops zur Gestaltung der Innen- und Aussenräume wurden nach übereinstimmenden Mehrheiten gewichtet. Die Leitfragen waren:

- Wie erlebt ihr die Innen- und Aussenräume eurer Schule?

- Was macht ihr wo?

- Was könnt ihr nicht machen?

- Was würdet ihr anders gestalten und warum?

Im Vordergrund standen immer Aktivitäten und Abläufe im Schulalltag, die eine Ursache in der Gestaltung haben. Aus den Ergebnissen konnten wir ablesen, was die Architekten in der Gestaltung und Raumplanung berücksichtigen mussten.

Die Beteiligung am Mitwirkungsprozess wurde zum Gesamtprojekt der Schule und Teil des Unterrichts. Die Erziehungsberechtigten wurden dazu im Vorfeld schriftlich informiert. Waren sie oder ihre Kinder mit diesem Bildungsinhalt nicht einverstanden, bestand die Möglichkeit dem Regelunterricht in einer Parallelklasse zu folgen, da die Workshops zeitlich abgestuft stattfanden.

Soweit so gut. Doch was waren die Ergebnisse dieses Beteiligungsprozesses? Einige Beispiele:

Raumplanung

Ein Vorschlag der Vorstudie zum Architekturwettbewerb war, die Primarschule mit dem Kindergarten zu einem Schulhauskomplex zusammen zu legen. Wir haben diesen Vorschlag auch den Schülern vorgelegt. Aus Erfahrung wussten sie, dass das keine gute Idee ist, weil die zwei Schulstufen unterschiedliche Tagesabläufe hatten. Spielende und schreiende Kindergartenkinder auf dem Pausenhof, während die Primarschule sich auf einen Test konzentrieren muss – geht gar nicht. Im Modell zeigt eine Gruppe Primarschulkinder wie sie das Problem mit einem Schulgebäude mit zwei unterschiedlichen Eingängen und Pausenhöfen lösen würden. Die Architekten kamen zum Schluss, dass es zwei Baukomplexe mit bedürfnisgerechter Gestaltung werden mussten. Das haben auch die Lehrpersonen, die wir in einem separaten Workshop befragt haben, sehr begrüsst.

Aus dem Beteiligungsprozess mit den Schulkindern sind über 30 Teilprojekte im Aussenraum entstanden, die meist in eigener Regie von den Lehrpersonen mit den Schülern realisiert werden. Partizipation wurde in Breitenbach zum Imperativ! Für den Neubau mussten dutzende Bäume unterschiedlicher Grösse und Art gefällt werden. Auf Empfehlung der Landschaftsarchitekten wurden diese eingelagert und für Möblierungen im Aussenraum aufgehoben. Im Werkunterricht werden daraus Schneidebretter, Zaunlatten für den Kindergarten, Balken für ein Chill-Pavillon, Teile für Sitzelemente, welche die Sekundarschule in Zusammenarbeit mit einem Künstler gestaltet du vieles mehr.

Innenräume

Auch die Schulgebäude der KTS, welche in Breitenbach erhalten bleiben, werden nach den Bedürfnissen der Schülerinnen und Schüler umgebaut. So erhalten alle Schüler endlich einen eigenen Spint und die trostlosen Flure werden farbig gestaltet und mit gemütlichen Sitzgruppen ausgestattet, die sich die Schüler im Brockenhaus selber besorgen dürfen. Aus einer ehemaligen Abwartswohnung wird ein zentral gelegenes Lehrerzimmer, das für alle schnell und leicht erreichbar ist. Ein grosser Wunsch der Lehrpersonen und Schüler. Auch ein Fahrstuhl für Kinder mit einer Behinderung fand Platz und ermöglicht einen Barrierefreien Zugang. Die neue Primarschule wurde mit abwechslungsreichen Verkehrsflächen und Arbeitsnischen gestaltet. Die Wände sind für grossflächige Panels vorgesehen, die ebenfalls von den Schülern im Werkunterricht gestaltet werden und von kommenden Schülergenerationen wieder erneuert werden können.

***

In Breitenbach steht heute eine neue Schule, mit der sich die ganze Gemeinde identifiziert. Das wurde schon bei der Grundsteinlegung deutlich die überraschend gut besucht war. Allen ist klar, dass eine Schule ein Zweckbau ist und einen optimalen Schulbetrieb Garantieren muss. Dass es nun auch ein lebensfreundlicher Raum wird, ist der Gemeinde zu verdanken, welche den Mut hatte, zuerst die Kinder zu befragen, bevor sie den Architekten den Auftrag erteilten. Ermutigen sie die Verantwortlichen an ihrem Wohnort es ihnen gleich zu tun. Die Kinder werden es ihnen danken!

Beitrag teilen

Zwischen Institutionalisierung und Rebellion – Jugendpolitik damals und heute

Zwischen Institutionalisierung und Rebellion – Jugendpolitik damals und heute

Simon Eggimann, Dachverband Schweizer Jugendparlamente (DSJ)

Jugendpolitik ist nicht gleich Jugendpolitik. Schon immer befand sie sich im Wechselspiel von Institutionalisierung und Rebellion. Manchmal stand das eine im Vordergrund, manchmal das andere. Der Applaus und die Zurufe waren mal lauter, mal leiser. Es ist wie bei einem Tanzbattle. TänzerInnen sind gekommen und gegangen; zwischendurch hat sich der Beat verändert; mal wurden die wildesten Solos hingelegt und dann ging es wieder ruhiger zu und her. Aber nie fehlte komplett die Puste oder die Inspiration. Der Dachverband Schweizer Jugendparlamente DSJ mischt nun bereits seit 25 Jahren in diesem Battle der Jugendpolitik mit. Es ist deshalb höchste Zeit, auf die auffälligsten Tanzschritte zurückzuschauen.

Der Tanz wird eröffnet

Ein erstes Mal zum jugendpolitischen Tanz gebeten wurde in Bern bereits sehr früh, nämlich mit der Entstehung des „Äusseren Stand“ im Jahre 1732 . Unter diesem Namen versammelten sich bis zu 150 Söhne von Patriziern. Obwohl alle über 18 Jahre alt waren, bildeten sie eine Art institutionalisiertes Jugendparlament. Gleichzeitig trafen sich die weniger aristokratischen Jünglinge regelmässig zum sogenannten Schüsselikrieg. Es handelte sich dabei um ein Scheingefecht, während dem die militärische Verteidigung der Stadt geübt wurde. Einmal im Jahr zog deren neu gewähltes Regiment durch die Gassen und der „Äussere Stand“ erwies ihm die Ehre. Ein erstes Mal existierten also die klar strukturierten und die lauten Jungen nebeneinander.

Danach ebbte der Tanz zu einem scheuen Fusswippen ab. Der Beat ging aber, dank in kleinem Kreis politisierenden Burschenschaften, nie ganz verloren. Das Aufkommen des Begriffs „Jugend“ im 19. Jahrhundert brachte schliesslich neue Rhythmen hervor. Jugendpolitik war nun nicht mehr als „für“, sondern „von“ der Jugend zu deuten. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts war diese noch sehr konventionell, es entstanden erste karitative oder paramilitärische Jugendverbände wie Pro Juventute oder die Pfadfinder. In der Zwischenkriegszeit kamen dann die ersten Jungparteien dazu.

Lebendige Tanzeinlagen der Jugendbewegungen

Schliesslich bildeten sich nach 1945 Jugendbewegungen, die sich für die Schaffung von Jugendhäusern und -zentren einsetzten und sich mit Mode, Musik und Medien von den Erwachsenen abgrenzten – es entstand eine jugendliche Subkultur. Fast gleichzeitig – nämlich 1948 – fanden 27 Jugendparlamente zur Vereinigung Schweizer Jugendparlamente (VSJP) zusammen. Es folgte ein Auf und Ab mit einer Auflösungswelle in den 1950er-Jahren und zahlreichen Neugründungen im nächsten Jahrzehnt, die in der Etablierung des Schweizer Jugendparlaments (SJP) gipfelten.

Die Jugendbewegungen wurden in den 1960er Jahren vermehrt politisch. Der Tanzstil wurde aggressiver und der Platz wurde für die konventionellen Akteure enger. Die 68er-Bewegung prägte, wie keine andere vor ihr, eine gesamte Generation. So konkurrenzierte sie auch die Jugendparlamente und führte dazu, dass deren Ära vorübergehend zu Ende ging.

Zurück zum Standardtanz?

Während der Kalte Krieg eher durch eine turbulente Jugendpolitik geprägt war und die Jugendunruhen in den 1980er Jahren nochmals aufloderten, fand seit 1991 eine Rückkehr zu institutionalisierterer Jugendpolitik statt. Zwanzig Jahre nach der schweizweiten Einführung des Frauenstimmrechts wurde das nationale Stimm- und Wahlrechtsalter in der Schweiz von 20 auf 18 Jahre gesenkt.

Ebenfalls 1991 fand erstmals die Jugendsession der Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft der Jugendverbände SAJV im Bundeshaus statt. 1993 trafen sich dann verschiedene Jugendparlamente und -räte zur ersten Jugendparlamentskonferenz (JPK). Beide Formate bewährten sich und werden bis heute von zwei unterschiedlichen Organisationen weitergeführt. Der DSJ wurde anlässlich der dritten JPK am 4. November 1995 gegründet und war in den folgenden 15 Jahren ein kleiner Jugendverband, der jährlich die Delegiertenversammlung, die JPK und teilweise auch ein Präsidententreffen sowie Seminare durchführte. Daneben publizierte der DSJ das Magazin „Der Elch“ sowie Broschüren zu den Jugendparlamenten und es formierten sich Arbeitsgruppen zu verschiedenen politischen Themen.

Zwischen 2007 und 2009 sank die Anzahl der Jugendparlamente auf gerade noch 36 und der DSJ sah sich gezwungen, neue Moves auszupacken, um auf der Tanzfläche zu bleiben. Mit einer ersten Dreijahresstrategie ab 2011 und der Übernahme des Projekts easyvote , das vom Jugendparlament Köniz gegründet und einige Jahre von Jugendparlamenten aus dem Kanton Bern weitergeführt worden war, war der DSJ warmgelaufen und bereit für die nächste Runde. Ab 2011 stiegen die Leistungen sowie der Personalbestand kontinuierlich an und der Umsatz verzehnfachte sich innerhalb von sechs Jahren. Durch die Einführung einer professionellen Geschäftsstelle konnte diese die operativen Tätigkeiten vom Vorstand übernehmen und der Vorstand kann sich seitdem auf seine strategischen Aufgaben fokussieren. 2015 ging zusätzlich die Plattform engage.ch online und ab 2018 wurde der Bereich Grundlagen Politische Partizipation aufgebaut.

Alleine tanzen wäre langweilig

Während es nun lange Zeit eher ruhig und gesittet zu und her ging, und einige bereits über unsere apolitische Jugend lamentierten, bringen die Klimastreiks seit 2019 neue Dynamik in die Jugendpolitik. Es handelt sich dabei um die grössten Jugendproteste der Schweizer Geschichte. Auch in Bezug auf Häufigkeit und Dauer hat sich seit den 1980er Jahren keine so aktive Bewegung mehr formiert (SRF, 2019). Verdrängt diese Massenbewegung nun jegliche etablierten Institutionen der Jugendpolitik? Und müssen die Jugendparlamente erneut um ihre Existenz bangen?

Der DSJ ist heute sehr breit aufgestellt und kann unterschiedlichste Bedürfnisse abdecken. Eher auf der klassischen Seite stehen die Jugendparlamente selbst oder die Informationen zu Abstimmungen und Wahlen von easyvote. Gleichzeitig gibt es aber auch weniger institutionalisierte Formen der politischen Mitwirkung wie beispielsweise die digitale Partizipation auf engage.ch oder das Engagement im Civic Tech-Bereich. Bisher haben die Entwicklungen rund um die Klimastreikbewegung aufgezeigt, dass auch ein Neben- und Miteinander von institutionalisierter Jugendpolitik und grossflächig mobilisierten Jugendbewegungen möglich ist. Und wieder kann das Tanzbattle als Vergleich hinhalten: Nur der Wettbewerb macht es für TänzerInnen und ZuschauerInnen spannend und verschafft ihm die nötige Aufmerksamkeit. Also tanzen wir weiter und stärken somit gemeinsam die Jugendpolitik.

Simon Eggiman, Wissenschaftlicher Mitarbeiter Grundlagen Politische Partizipation, DSJ (Dachverband Schweizer Jugendparlamente), info@dsj.ch

Quellen:

• Stadtwanderer (Claude Longchamp), 2020. Stadtwanderung „Jugend&Politik“.

• SRF, 2019. Animation: So hat die Klimajugend demonstriert.

Fokus Kinder- und Jugendpartizipation

Fokus Kinder- und Jugendpartizipation

Welche Möglichkeiten haben Kinder und Jugendliche, sich an Politik und Gesellschaft zu beteiligen? Welche Bedeutung wird ihrem Engagement und welches Gewicht wird ihrer Stimme beigemessen, im Allgemeinen und in den Bereichen, die sie direkt betreffen? Und wie kann die Partizipation von Kindern und Jugendlichen gefördert und verbessert werden? Die neue Themenrubrik von in comune widmet sich diesen und weiteren Fragen.

Gemäss Bundesamt für Statistik ist ein Fünftel der Schweizer Bevölkerung zwischen 0 und 19 Jahre alt (Stand 2019) und gehört damit zur Kategorie «Jugendliche» gemäss den Statistiken zur Bevölkerung in der Schweiz. Die Kinder- und Jugendpolitik wird von verschiedenen Akteuren mitbestimmt, liegt aber in erster Linie in der Verantwortung von Kantonen und Gemeinden.

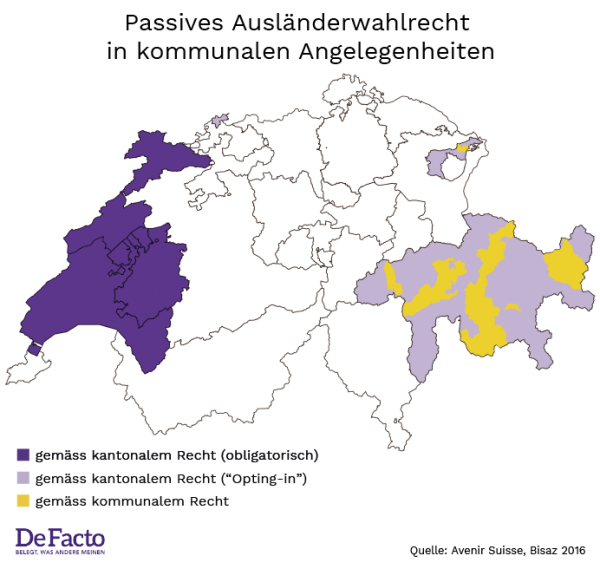

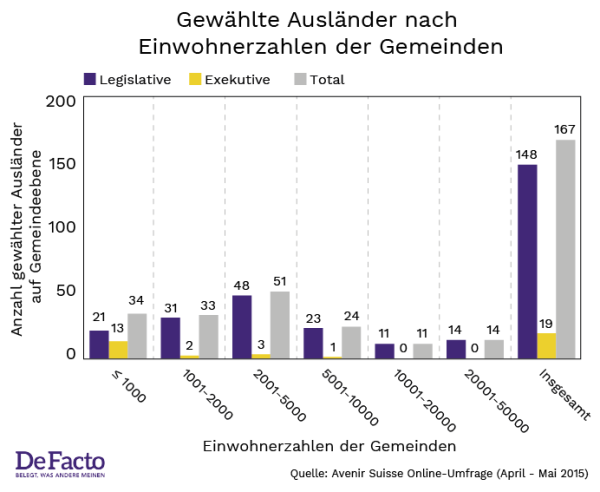

Wer über Jugendpartizipation spricht, denkt in erster Linie an die Teilnahme am politischen Leben. Diese wird durch das Stimm- und Wahlrecht ermöglicht. In der Schweiz darf man auf Bundesebene ab 18 Jahren abstimmen und wählen (bis 1991 wurden das Wahl- und Stimmrecht erst mit dem Erreichen des 20. Altersjahres verliehen). Bei kantonalen und kommunalen Abstimmungen steht es jedem Kanton frei, die Altersgrenze zu senken. Bisher hat nur der Kanton Glarus diesen Schritt unternommen: Seit 2007 können Glarnerinnen und Glarner ab 16 Jahren abstimmen (Wahlrecht ab 18 Jahren). In verschiedenen anderen Kantonen – z.B. Waadt, Zürich, Bern und Neuenburg – wurden Vorschläge zur Senkung des Stimmrechtalters gemacht, sie blieben aber allesamt erfolgslos.

Das Stimmrechtalter ist Gegenstand einer hitzigen Debatte, die interessante Denkanstösse über das Funktionieren der Demokratie sowie über die Frage der gemeinsamen Verantwortung liefert. Während auf der einen Seite oft die mangelnde politische Partizipation der jüngeren Wählerinnen und Wähler hervorgehoben wird, können auf der anderen Seite Ereignisse wie die jüngsten Jugenddemonstrationen gegen den Klimawandel als Bereitschaft der Jugendlichen interpretiert werden, sich an der Politik zu beteiligen, ihre Meinung zu äussern und ihren Teil der Verantwortung gegenüber der Gesellschaft wahrzunehmen.

Die politische Bildung ist für die politische und soziale Partizipation der künftigen Stimmbürgerinnen und -bürger von grundlegender Bedeutung. Die Hauptrolle in diesem Bereich hat die Schule. Sie muss Kindern und Jugendlichen die Grundlagen der politischen und institutionellen Struktur des Staates vermitteln.

Die Jugendparlamente (die auf in comune bereits vorgestellt wurden), sind für Jugendliche eine gute Möglichkeit, sich der Politik anzunähern. Der Dachverband Schweizer Jugendparlamente DSJ fördert die politische Partizipation von Jugendlichen z.B. durch das Programm easyvote und das Projekt engage.ch. Die Jugendsession wurde 1991 gegründet und wird vom Bund im Rahmen des Gesetzes über die Ausserschulische Kinder- und Jugendförderung unterstützt. Sie wird vom Schweizerischen Dachverband für Jugendorganisationen SAJV organisiert und bietet jährlich 200 Jugendlichen im Alter von 14 bis 21 Jahren die Möglichkeit, ihre Anträge den Parlamentarierinnen und Parlamentariern im Bundeshaus vorzustellen. Für die Jüngeren existieren auch Kinderparlamente: Ein gutes Beispiel dafür ist das Kinderparlament (8 bis 14 Jahre) in der Stadt Bern, das jährlich zweimal tagt.

Wenn man das Thema breiter analysiert und über die politische Partizipation hinausgeht, zeigt sich, dass es viele Möglichkeiten gibt, Jugendliche und Kinder auf kommunaler und kantonaler Ebene in das gesellschaftliches und politisches Leben einzubeziehen. Eine Vielzahl von Fachleuten – u.a. Kinder- und Jugendarbeiter und Jugendarbeiter und Jugendarbeiterinnen, Forscher und Forscherinnen, Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen – fördern und unterstützen solche Möglichkeiten der Partizipation.

Zu erwähnen sind auch die Initiativen von Verbänden und Organisationen, welche die Partizipation von Kindern und Jugendlichen fördern. Die UNICEF-Initiative für das Label «Kinderfreundliche Gemeinde» fördert z.B. Prozesse, die darauf abzielen, die Lebensbedingungen in der Gemeinde aus Sicht der Kinder zu verbessern und unterstützt somit die Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention auf Gemeindeebene. Art. 12 dieses Dokuments, das die Schweiz im Jahr 1997 ratifiziert hat, erklärt das Recht der Kinder, ihre Meinung zu äussern und gehört zu werden. Dies ist gleichzeitig ein Prinzip der Partizipation: Zuhören und die Meinung von Kindern und Jugendlichen zu anerkennen, bedeutet, ihnen das Recht auf Partizipation zu geben. Dazu gehört auch, ein gewisses Mass an Verantwortung zu gewähren und umgekehrt zu übernehmen – ein wichtiger Faktor für die eigene Entwicklung und für das Verständnis des eigenen «Platzes» in der Gesellschaft.

In der neuen Themenrubrik erhalten die oben genannten Überlegungen einen breiten Raum. Expertinnen und Experten des Bereichs «Kinderpartizipation» stellen Projekte vor, die nur dank dem Einbezug der Ansichten von Kindern realisiert werden konnten. Die Beiträge zeigen zudem Folgendes: Indem die Ideen von Kindern mit denjenigen von Erwachsenen kombiniert werden, können Projekte weiter verbessert werden.

Wir wünschen Ihnen eine spannende und erkenntnisreiche Lektüre und danken allen, die zur Realisierung dieser Rubrik beigetragen haben!

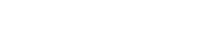

Digitale Mitwirkung in der Praxis: Mehr Planungssicherheit und Effizienz erreichen

Miro Hegnauer, E-Mitwirkung

Öffentliche Vorhaben sind oft vielschichtig und komplex. Prozess- und Planungssicherheit sind grosse Herausforderungen. Ein früher Einbezug der betroffenen Anspruchsgruppen wird immer wichtiger.

Mit dem Einsatz einer digitalen Mitwirkung kann die Vorhabens-Umsetzung für die Verwaltung sicherer und effizienter gestaltet werden. Der Einsatz einer digitalen Lösung ist mittlerweile keine «Zukunftsutopie» mehr. Bereits eine Vielzahl von Gemeinden, Städten und Kantonen setzen auf den digital unterstützten Prozess.

So auch die Gemeinde Suhr beim Vorhaben «Kommunaler Gesamtplan Verkehr». Ziel war es, die Bevölkerung frühzeitig zu integrieren und ein Verständnis für das komplexe Thema zu schaffen. «Mit der digitalen Mitwirkung konnten wir mit der Bevölkerung in einen Dialog treten, Stärken und Schwächen erkennen und diese gezielt in der Planung berücksichtigen», so Marco Genoni, Gemeindepräsident von Suhr.

In der Stadt Solothurn halft der digital unterstützte Prozess bei der formellen Mitwirkung der Ortsplanung, die Vielzahl von Stellungnahmen effizient und effektiv einzuholen und auszuwerten. Über die integrierte, digitale Informationsplattform konnte sich die Bevölkerung zudem laufend über das Vorhaben informieren. «Die Online-Plattform half uns, die komplexe Thematik verständlich und akzeptanzfördernd zu kommunizieren.» erläutert Andrea Lenggenhager, Leiterin des Stadtbauamtes.

Was ist die Herausforderung bei der Durchführung von digitalen Mitwirkungen? «Partizipation bedingt Information. Eine gut begleitende Kommunikations- und Informationsführung ist ein entscheidender Erfolgsfaktor.» erklärt Miro Hegnauer, Anbieter der digitalen Gesamtlösung «E-Mitwirkung».

Löst die digitale Mitwirkung klassische Partizipationsformen ab? «In unseren Projekten sehen wir die digitale Mitwirkung als optimale Ergänzung zur Offline-Partizipation. Sie hilft, zusätzliche Bevölkerungsgruppen zu erreichen. Die Teilnehmenden schätzen besonders die orts- und zeitunabhängige Erfassung», so Josua Schwegler, Raumplaner bei der PLANAR AG.

Die digitale Mitwirkung ist eine Chance für die Gesellschaft als auch für die Verwaltung. Weg von einer «Ja / Nein Demokratie», hin zur echten Partizipation. Die Verwaltung erhält frühzeitig Rückmeldungen und kann dadurch zielgenauer arbeiten, dies erhöht die Planungssicherheit schafft Effizienz-Vorteile, dies mitunter einer erhöhten Automatisierung.

Miro Hegnauer, Geschäftsführer Konova AG und Projektberater E-Mitwirkung.

Dieser Beitrag ist in der März-Ausgabe der «Schweizer Gemeinde» erschienen.

DigiLoge Bedürfniserhebung

Lorenz Kurtz, PLANVAL

Wie digitale Tools beitragen, die Bedürfnisse der Bevölkerung in Erfahrung zu bringen und zu motivieren, einen aktiven Beitrag zur Gestaltung des eigenen Lebensraums zu leisten.

Unsere Erfahrung mit Dorf- und Gemeindeentwicklungsprozessen zeigt: Menschen engagieren sich grundsätzlich sehr gerne für ihren Wohn- und Lebensort – jedoch weniger auf abstrakter und übergeordneter Ebene, sondern vielmehr ganz konkret. Was interessiert, sind konkrete und umsetzbare Massnahmen und Projekte, die den eigenen Lebensraum verbessern.

Will man die Bevölkerung einer Gemeinde zur Mitwirkung gewinnen, ist es unserer Erfahrung nach von zentraler Bedeutung, die Menschen kennenzulernen und vor allem ihre Bedürfnisse und Sorgen zu erfahren. In drei sehr unterschiedlichen Gemeinden haben wir damit in den letzten drei Jahren wertvolle Erfahrungen sammeln können – bei der Dorfkernentwicklung in Plaffeien FR sowie den Gemeindeentwicklungsprozessen in Fischenthal ZH und Saanen BE.

In allen drei Orten haben wir sehr offen und breit die Bedürfnisse der Bevölkerung abgeholt. Zu diesem Zweck wurden sowohl analoge als auch digitale Tools eingesetzt. Einerseits konnte die Bevölkerung über eigens für den Prozess bereitgestellte Websites ihre Anliegen, Sorgen und Bedürfnisse einbringen – und auch ein Instagram-Account bot dieselbe Möglichkeit. Andererseits nutzten wir bestehende öffentliche Anlässe in den Gemeinden, um die Bedürfniserhebung im direkten Austausch mit den Menschen zu betreiben.

Es stellt sich nun die Frage, was am Ende tatsächlich den grösseren Mehrwert bringt – der digitale oder der analoge Weg? Unsere Erkenntnis ist hierbei klar: eine gute Kombination von beidem, also «DigiLog» macht es aus!

Mithilfe von Onlinetools können viele Menschen auf eine einfache und schnelle Art ihre Anliegen deponieren. Über Instagram können beispielsweise auch Bilder und Eindrücke gesammelt werden: Wo im Dorf halte ich mich gerne auf? Welcher Fleck stört mich am meisten? In erster Linie spricht dieser Kanal eher jüngere Menschen an.

Der digitale Weg hat jedoch auch seine Grenzen. Die Nutzung einer Projektwebsite bedingt, dass sie in der Bevölkerung bekannt ist. Mit der Fülle von Informationen, Websites und anderem ist dies aber schwieriger als man denkt – vor allem zu Beginn eines Entwicklungsprozesses. Die Bekanntheit der Website wächst auch mit der Dauer eines Prozesses. Am Anfang, wenn wir die Bedürfnisse erheben, ist sie noch wenig bekannt. Welche Möglichkeiten man in einer Gemeinde hat, um einen Prozess, ein Projekt oder eben eine Website bekannt zu machen, ist sehr unterschiedlich und hängt stark von den vorhandenen Kommunikationskanälen ab.

Zudem schliesst der digitale Weg auch immer einen Teil der Bevölkerung aus – vor allem ältere Menschen und solche, die wenig affin sind, mit Computer und Smartphone zu agieren. Und am Ende ist die Eingabe eines Textes über eine Website für alle immer auch eine Hürde, die überwunden werden muss: Soll ich mich wirklich schriftlich äussern? Wer liest meine Nachricht? Ist der Datenschutz gewährleistet?

Im direkten Kontakt mit der Bevölkerung stellen sich diese Fragen nicht. Man hört und spürt viel einfacher, wo der Schuh zu drücken scheint. Zudem ist ganz entscheidend, dass Äusserungen durch Nachfragen besser in den aktuellen Kontext gestellt werden können. Das ist für den «bedürfnisorientierten» und «nutzerzentrierten» Ansatz, den wir wählen, zentral – schliesslich wollen wir die Bevölkerung einer Gemeinde verstehen.

Die analoge Bedürfniserhebung ist jedoch sehr ressourcenintensiv und auch begrenzt: an einem Tag mehr als 20 Gespräche zu führen, ist anspruchsvoll und anstrengend. Ausserdem spricht jeder Anlass auch immer nur ein gewisses Publikum an – eine Verzerrung der gesammelten Eindrücke lässt sich somit nicht vermeiden.

Aus unserer Sicht ist auf jeden Fall eine geschickte Kombination von digitalen Tools und analogen Methoden am geeignetsten, um eine möglichst breite und offene Bedürfniserhebung durchzuführen.

Lorenz Kurtz, Mitglied Geschäftsleitung PLANVAL, info@planval.ch

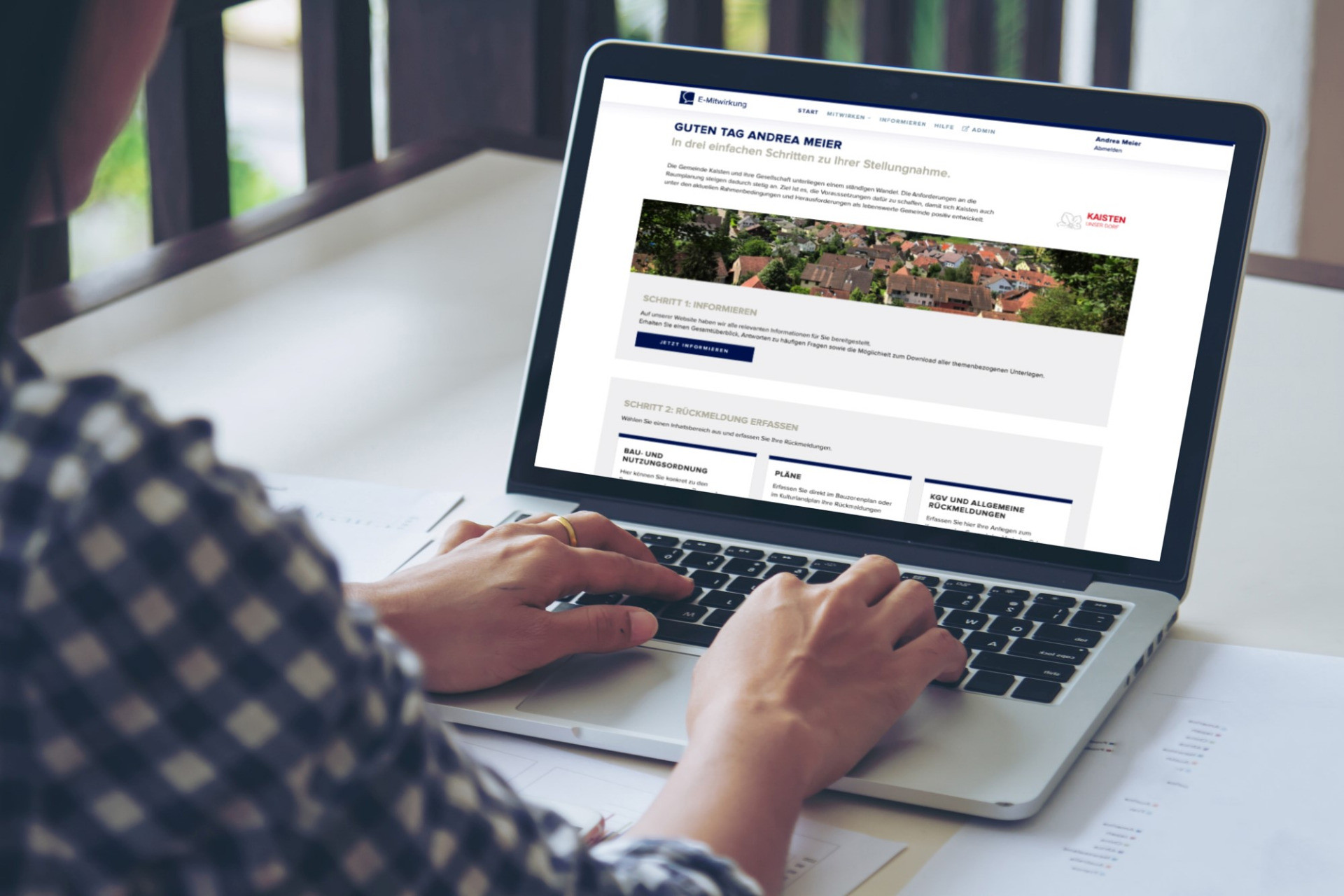

Ein neuer Ast für den Demokratiebaum

Jasmin Odermatt, Dachverband Schweizer Jugendparlamente (DSJ)

Civic… what? Auch ich habe erst einmal erstaunt geguckt, als ich auf den Einsatz von Civic Technology – kurz Civic Tech – aufmerksam gemacht wurde. In der öffentlichen Debatte ist bisher lediglich die digitale Stimmabgabe, also E-Voting, angekommen. Derzeit sind aber alle E-Voting-Systeme in der Schweiz auf Eis gelegt. Wo am Schweizer Demokratiebaum sind also Civic Tech-Instrumente zu verordnen? Und welche Mittel kommen konkret zum Zug? Eines vorweg: Die Vielfalt an Civic Tech-Tools ist gross und deren Existenz oft weitgehend unbekannt.

Bei Civic Tech handelt es sich um den Einsatz von digitalen Mitteln, die zur Verbesserung des Einbezugs der Bevölkerung dienen sollen. Konkret können sich so Bürgerinnen und Bürger besser in politische Planungs- und Entscheidungsprozesse einbringen. Das heisst also, dass die Bevölkerung beispielsweise bereits beim Sammeln von Ideen miteinbezogen werden kann und nicht erst bei der Ja-Nein-Entscheidung an der Urne. Civic Tech-Instrumente ermöglichen die direkte Kommunikation mit politischen Amtsträgern, die Mitarbeit an Gesetzesentwürfen und vieles mehr. Das fördert die Mitsprache aller – doch zu den Auswirkungen später mehr.

Weltweit befindet sich die Civic Tech-Szene in einer rasanten Entwicklung. Estland ist das Vorzeigebeispiel einer digitalen Nation schlechthin. In Taiwan reichen Bürgerinnen und Bürger Petitionen online ein, in Island wird auf digitalem Weg über die Verwendung von Bürgerbudgets (sogenannt Participatory Budgeting) bestimmt. Und was ist mit der Schweiz? In der Schweiz hinkt der Civic Tech-Bereich im Vergleich zum Ausland noch hinterher. Es gibt lediglich eine geringe Anzahl wenig bekannter Initiativen, die Civic Tech-Instrumente nutzen. Digitale Tools werden etwa bei Umfragen sowie bei der Raum- und Stadtentwicklung eingesetzt. Auch in politischer Hinsicht werden Potenzial und Risiken des Civic Tech-Bereichs erst schrittweise angegangen, wie anhand von E-Voting erkennbar ist. Derzeit erarbeitet der Bundesrat als Antwort auf ein entsprechendes Postulat von Ständerat Damian Müller einen Bericht zu den Chancen von Civic Tech. In diesem nimmt er die digitale Weiterentwicklung von bestehenden Formen der politischen Partizipation unter die Lupe. Es zeichnet sich also ab, dass Chancen und Risiken von Civic Tech Gegenstand einer grösseren Diskussion sein werden.

Bottom-up-Kommunikation

Weshalb weckt der Einsatz von Civic Tech so grosse Hoffnungen? Die politische Kommunikation hat sich durch die Digitalisierung grundlegend geändert. Heute ist eine stete Interaktion zwischen verschiedenen Bevölkerungsgruppen möglich. Politische Kommunikation wird, nicht mehr wie einst nur top-down, sondern vermehrt auch bottom-up initiiert. Das heisst, Bürgerinnen und Bürger können sich proaktiv in die politische Diskussion miteinbringen. Mehr Mitsprachemöglichkeiten für alle führen zu breiter abgestützten Entscheiden. Der Schweizer Demokratiebaum wächst. Während Äste der herkömmlichen Mittel politischer Teilhabe – wie die Unterschriftensammlung für eine Initiative oder Wählen und Abstimmen – weiterhin voll im Saft stehen, wächst mit der digitalen Partizipation auch ein starker neuer Ast heran.

Online nie ohne offline

Aber nun zu den Gründen, die für den Einsatz von mehr Civic Tech sprechen. Der Kontakt und Austausch zwischen Staat und der Bevölkerung erfährt mehr Transparenz, weil er durchwegs öffentlich zugänglich ist. So rücken Bevölkerung und Entscheidungsträgerinnen und -träger näher zusammen und das Vertrauen in die Politik wird erhöht. Weiter können sich durch Civic Tech-Tools auch Menschen beteiligen, die andernfalls von einer Mitsprache ausgeschlossen wären – also zum Beispiel Jugendliche, die unter 18 Jahre alt sind. Das ist gerade hinsichtlich der Tatsache, dass Jugendliche zwischen 18 und 25 Jahren ihre politischen Rechte am seltensten wahrnehmen, relevant. Können sich Jugendliche früh und wirksam am politischen Prozess beteiligen, ist die Chance höher, dass sie dies später weiterhin tun, wie zum Beispiel eine Studie des FORS belegt. Weiter gelangen durch Kommunikationsmittel wie digitale Foren neue, innovative Ideen und Lösungsansätze auf die politische Agenda. Nicht zu vernachlässigen ist gleichzeitig der Offline-Link. Online und offline müssen immer zusammen gedacht werden, damit eine optimale Übertragung digitaler Partizipation ins Analoge funktioniert. Dieser Link ist für das Vertrauen in Civic Tech-Angebote entscheidend. Der persönliche Kontakt bleibt im Zeitalter der digitalen Demokratie also genauso relevant.

Vielfalt an Civic Tech-Instrumenten

Oftmals wird gefragt, ob es denn nun das eine Civic Tech-Tool schon gibt. Derzeit bestimmt jedoch ein Wettbewerb an Instrumenten die Civic Tech-Landschaft der Schweiz. Der Dachverband Schweizer Jugendparlamente DSJ ist zum Beispiel mit engage.ch, einer Partizipationsplattform für Jugendliche, in diesem Bereich vertreten. Weiter sind in der Schweiz zurzeit digitale Dorfplätze, wie sie etwa von Crossiety mit Partnergemeinden erarbeitet werden, auf dem Vormarsch. Das Interesse an Crowdsourcing-Plattformen wie beispielsweise Nextzürich, Inilab und Wecollect wird ebenfalls immer grösser. Auch gibt es vermehrt Städte, die in der Stadt- und Raumentwicklung auf die Verwendung von digitalen Tools setzen. Ein Vorreiter ist diesbezüglich unter anderem «Züri wie neu». Die digitale Partizipation ersetzt folglich nicht die analoge – sie erweitert sie. Der Schweizer Demokratiebaum erhält einen neuen Ast und somit neue Möglichkeiten der Mitsprache.

Jetzt bereits vormerken: Civic Tech-Konferenz des DSJ in Bern, 31. März 2020.

Jasmin Odermatt, Bereichsleiterin Grundlagen Politische Partizipation, DSJ (Dachverband Schweizer Jugendparlamente), info@dsj.ch

Engagiert mit wenigen Klicks – Zivilgesellschaftliche Partizipation durch digitale Lösungen?

Lukas Streit, Five up Community AG

Gesellschaftliche Veränderungen stellen die zivilgesellschaftliche Partizipation vor Herausforderungen. Die Digitalisierung bietet dabei Möglichkeiten, sich diesen Veränderungen anzupassen und Partizipation zu fördern – wenn sie sinnvoll genutzt wird. Ein Erfahrungsbericht.

Die Schweiz ist ein Land der Freiwilligen. In beinahe allen Gesellschaftsbereichen übernehmen Personen auf freiwilliger Basis wichtige Aufgaben – als Unterstützung beim Einkauf der betagten Nachbarin, in Sportvereinen bei der Organisation von Wettkämpfen oder auf kommunaler Ebene in Form eines politischen Amtes.

Viele dieser Bereiche sehen sich heutzutage durch gesellschaftliche Veränderungen mit gros-sen Herausforderungen konfrontiert. Der Alltag ist durch eine zunehmende Schnelllebigkeit und Flexibilität gekennzeichnet – in der Freizeit, in der beruflichen Laufbahn oder in der Gestaltung der individuellen Zukunft. Diese Veränderungen beeinflussen auch die Art und Weise, wie wir uns in unserer Gesellschaft einbringen. Während vor 20 Jahren der Vereinskassier beinahe auf Lebzeiten für sein Amt gewählt war, ist seine Stelle heute immer schwieriger zu besetzen. Für politische Ämter finden viele Gemeinden immer weniger KandidatInnen, die bereit sind, sich für die nächsten Jahre aktiv am politischen Geschehen zu beteiligen. Soll die zivilgesellschaftliche Partizipation auch in Zukunft aufrechterhalten bleiben, müssen wir die-sen sich verändernden Bedürfnissen mit entsprechenden Partizipationsmöglichkeiten Rechnung tragen.

Neben strukturellen und inhaltlichen Aspekten entscheiden insbesondere die Zugangsmöglichkeiten darüber, ob sich eine Person freiwillig engagiert oder nicht. Will sich heute jemand einbringen, zeigt sich häufig ein unübersichtliches, stark fragmentiertes Angebot an Partizipationsmöglichkeiten. Für Freiwillige stellt sich damit die Frage: Wo wird meine Unterstützung gebraucht? Die Digitalisierung bietet in dieser Hinsicht vielseitige Chancen, um die Partizipation der Bevölkerung nachhaltig zu fördern: durch einen niederschwelligen Zugang, Angebotsbündelung auf einer Plattform, spontanere Einsatzmöglichkeiten und einen verstärkten Aus-tausch zwischen den involvierten Akteuren.

Von den heutigen Bedürfnissen einer engagierten Person ausgehend und mit digitalen Möglichkeiten im Blickfeld haben wir vor einem Jahr das Projekt «Five up» lanciert. Engagierte Personen sollen mit der App «Five up» einfacher Zugang zu Engagements in unterschiedlichen Themenfelder finden, ihre eigenen Aktivitäten besser im Blick behalten und sich spon-taner beteiligen können. Aus einer technischen Sicht zeichnete sich dabei rasch eine klare Struktur ab. Gleichzeitig wurde aber deutlich, dass je nach Einsatzgebiet und den vorhande-nen Prozessen unterschiedliche Anforderungen von Seiten der Nutzer vorliegen. Diese Bedürfnisse und Probleme abzuholen, zu priorisieren und in eine passende technische Lösung umzuwandeln zeigte sich dabei als Schlüssel zum Erfolg des Projektes.

So entwickelte sich «Five up» – im Kern gedacht als einfaches Werkzeug zur Organisation von freiwilligen HelferInnen – rasch selber zu einem partizipativen Projekt, bei dem von Beginn weg interessierte Personen ihre Bedürfnisse einbringen konnten. In agiler Vorgehensweise wurden in mehrwöchigen ‘Sprints’ immer wieder die wichtigsten Bedürfnisse erfasst, technisch umgesetzt und danach direkt von den künftigen Nutzern auf ihre Alltagstauglichkeit in unterschiedlichsten Anwendungsbereichen geprüft.

In der Entwicklung von «Five up» wurde deutlich, dass sich viele Personen bei der Entwicklung zukunftsgerichteter, digitaler Lösungen beteiligen wollen – sofern man ihnen entsprechende Möglichkeiten bietet. Während einige Personen die App direkt physisch vor Ort mit uns ausgetestet haben, nutzten viele die Möglichkeit, sich zuhause durch die Funktionen durchzuklicken und sich auf digitalem Weg einzubringen. Gerade dann, wenn sie dafür Zeit fanden. Auf diese Weise entstand noch vor der offiziellen Lancierung eine Community von über 200 Personen, die sich aktiv am Entstehungsprozess von «Five up» beteiligte. Und mit dieser Community konnte ein digitales Produkt entwickelt werden, bei dem mit wenigen Schritten ein Bedarf und Unterstützung gefunden werden kann.

Bereits früh im Entstehungsprozess stiess «Five up» insbesondere auch im Umfeld von Gemeinden und Städten auf Interesse. Die eigene Bevölkerung zu lokalen Engagements zu motivieren und alle Bevölkerungsgruppen abzuholen, ist heute nicht immer einfach – zu klein oftmals der Bezug der Personen zu lokalen Organisationen oder zu gross die Angst vor einem hohen Zeitaufwand. Mit diesen Problemen konfrontiert, schlossen sich unter anderem die Nachbarschaftshilfe Zürich und das Projekt Nachbarschaft Bern als Netzwerkpartner an, um die Plattform auch für kommunale Organisationen sinnvoll nutzbar zu machen. Insbesondere im Bereich von Nachbarschaftshilfen aber auch im Altersbereich mit Alterszentren zeigten sich mögliche Einsatzgebiete. Die Erfahrungen aus den ersten Einsätzen machten dabei deutlich, dass «Five up» für gewisse einfache Bereiche bereits jetzt einen Mehrwert bieten kann, insbesondere bei kurzfristigen, punktuellen Einsätzen. Gleichzeitig zeigte sich aber auch, dass für einen ganzheitlichen Einsatz konstante Weiterentwicklungen notwendig sind. Sobald beispielsweise ein Alterszentrum eine grössere Anzahl Freiwilliger organisieren möchte, ist eine Organisationen über einen Web-Zugang unabdingbar. Gleichzeitig bedarf es auch in der App einer intuitiveren Nutzerführung, um die Freiwilligen noch einfacher zu ihren Eins-ätzen zu bringen. Im Hinblick auf diese Bedürfnisse wird aktuell der Ausbau von «Five up» geplant.

Die Lancierung von «Five up» zeigte jedoch auch, dass nicht alleine nur die technische Umsetzung der Bedürfnisse über den Nutzen einer digitalen Lösung entscheidet. Ein einfacher digitaler Zugang zu unterschiedlichen Partizipationsmöglichkeiten erfordert auch ein Umdenken in der Art und Weise wie diese gefördert werden. So müssen auch Gemeinden erst für sich herausfinden, wie sie digitale Tools in ihren Strukturen gewinnbringend einsetzen können. Unsere Erfahrungen zeigen, dass die gesellschaftliche Partizipation dann funktioniert, wenn bereichsübergreifend gedacht und vorausgeblickt wird. Die Digitalisierung bietet die Chance, gemeinsam Lösungen zu entwickeln und Synergien zu nutzen. Im Falle von «Five up» hiess dies, dass nicht isoliert aus der Perspektive einer einzelnen Organisation gedacht, sondern die Herausforderungen und Lösungsansätze unterschiedlicher Akteure einbezogen wurden - von nationalen Organisationen wie dem Schweizerischen Roten Kreuz oder Pro Juventute bis hin zu lokalen Nachbarschaftshilfen, Vereinen und Behörden. Die Digitalisierung kann damit eine Chance bieten, den eigenen Horizont zu erweitern und vom gegenseitigen Erfahrungsaustausch zu profitieren.

Die Rückmeldungen von Nutzerinnen und Nutzern wie auch von den Organisationen zeigen, dass der Ansatz von «Five up» ein guter und sinnvoller Weg sein kann, um die Digitalisierung als Chance zu nutzen. Die Plattform scheint in ihrer Stossrichtung die Bedürfnisse engagierter Personen anzusprechen. Gleichzeitig zeigt sich aber auch, dass die aktuelle Lösung - «nur die App» - noch nicht genügt. «Five up» wird daher auch jetzt laufend weiterentwickelt und wächst langsam von der isolierten App zu einem digitalen Ökosystem, dass den Bedürfnissen der einzelnen Akteure gerecht werden soll - dank partizipativer Beteiligung mit wenigen Klicks.

Trotz aller Chancen der Digitalisierung muss letztlich aber auch bedacht werden: Die Partizipation basiert immer noch auf der intrinsischen Motivation jedes Einzelnen. Diese Motivation gilt es abzuholen, und dabei kann eine nutzerfreundliche «User-Journey» (Nutzererlebnis) über ein digitales Hilfsmittel unterstützend und fördernd wirken.

Beitrag von Lukas Streit, Projektkoordination Marketing & Kommunikation, Five up Community AG

Fokus Digitale Partizipation

Begriffe wie E-Government, E-Voting und Civic Technology sind in aller Munde. Doch was bedeuten sie für die Partizipation der Schweizer Bürgerinnen und Bürger? in comune greift das Thema Digitalisierung und digitale Partizipation in einer eigenen Rubrik auf und setzt sich insbesondere mit den Fragen auseinander, ob und inwiefern die Digitalisierung die Beteiligung der Bevölkerung am Leben in der Gemeinde fördern kann.

Die Digitalisierung verändert unser Leben. Moderne Technologien ermöglichen es, unterschiedlichste Aktionen einfach, schnell und ortsunabhängig durchzuführen, z.B. den Online-Kauf eines Kleidungsstücks, eines Konzerttickets oder Flugtickets. Das Internet und die elektronischen Geräte haben es uns auch erleichtert, mit Menschen in Kontakt zu treten, die die gleichen Interessen und Leidenschaften teilen: Dank Online-Plattformen können wir heute Informationen und Meinungen in Echtzeit austauschen.

Online-Angebote sind nicht nur für die persönlichen Zwecke der Menschen nützlich. Immer mehr Verwaltungen nutzen das Internet, um der Bevölkerung ihre Dienste vorzustellen und sie über aktuelle Themen und wichtige Ereignisse zu informieren. Der Zugang der Bürgerinnen und Bürger zu Informationen der Verwaltung wird erleichtert, und viele Verfahren können heute über die digitalen Plattformen der verschiedenen Stellen abgewickelt werden. Die Begriffe Cyberverwaltung oder E-Government beziehen sich auf die Nutzung moderner digitaler Verfahren durch Regierungen zur Kommunikation oder Sammlung von Informationen. Online-Dienste erleichtern es den Verwaltungen, Dienstleistungen zu erbringen und Verwaltungsaufgaben zu erfüllen.

in comune greift das Thema Digitalisierung und digitale Partizipation in einer eigenen Rubrik auf. Das Thema ist nicht neu, bleibt aber weiterhin relevant. Im September fand die zweite Ausgabe des Digital Day, einer Initiative von Wirtschaft, Behörden und Wissenschaft, in verschiedenen Schweizer Städten statt. Im März veranstaltete der Dachverband Schweizer Jugendparlamente (DSJ) seine erste Konferenz zum Thema Civic Technology, die sich auf die aktive Beteiligung der Bürger am politischen Prozess durch den Einsatz digitaler Plattformen und Instrumente bezog. Bei dieser Gelegenheit wurden die Chancen und Risiken im Zusammenhang mit der Technologie analysiert und die Notwendigkeit der Information und Sensibilisierung der Öffentlichkeit betont.

Unter den Formen der digitalen politischen Partizipation ist die elektronische Abstimmung zu nennen. Gemäss den Befürwortern vereinfacht E-Voting das Abstimmungsverfahren, verhindert das Hinterlegen von ungültigen Stimmzetteln und macht die Stimmenauszählung effizienter. Die elektronische Stimmabgabe wirft jedoch auch Fragen bezüglich der Sicherheit und des Schutzes personenbezogener Daten einerseits und bezüglich der Gefahr der Stimmrechtsmanipulation andererseits auf. In der Schweiz ist es derzeit nicht möglich, online zu wählen oder abzustimmen. Der Bund prüft die Möglichkeit der Einführung des E-Voting, und in den letzten Jahren haben rund zehn Kantone die ersten Schritte in diese Richtung unternommen, indem sie verschiedene digitale Verfahren getestet haben.

Ein weiterer wichtiger Aspekt der digitalen Partizipation ist die Zugänglichkeit. Nicht alle Bürger haben Zugang zum Internet bzw. zu den elektronischen Devices. Daher müssen die Auswirkungen der sogenannten digitalen Spaltung (digital divide) berücksichtigt werden.

In den nächsten Wochen werden wir das Thema der digitalen Partizipation vertiefen und uns insbesondere damit befassen, ob und wie die Digitalisierung helfen kann, die Beteiligung der Bürgerinnen und der Bürger am Leben ihrer Gemeinde zu fördern. Wir werden Projekte vorstellen, die der Bevölkerung neue Möglichkeiten der Partizipation anbieten sowie Beiträge von Experten veröffentlichen, um zu verstehen, wie die Möglichkeiten der neuen digitalen Technologien am besten genutzt werden können.

Wir danken allen, die zu dieser Serie beigetragen haben, und wünschen viel Vergnügen bei der Lektüre!

- E-Government (elektronischer Stimmkanal) bedeutet den Einsatz der Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) in öffentlichen Verwaltungen in Verbindung mit organisatorischen Änderungen und neuen Fähigkeiten, um öffentliche Dienste und demokratische Prozesse zu verbessern und die Gestaltung und Durchführung staatlicher Politik zu erleichtern. (Quelle)

- Civic Technology oder Civic Tech bezeichnet im Allgemeinen man damit eine große Anzahl von technischen Konzepten, deren Ziel es ist, die Beteiligung an politischen Prozessen zu vereinfachen. Das politische Engagement der Bürger soll unter anderem durch die Einführung von Kommunikationsplattformen und anderen technischen Infrastrukturen gefördert werden. (Quelle)

- E-Voting bedeutet, dass die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger übers Internet abstimmen und wählen können. Es ermöglicht damit eine orts- und zeitunabhängige Stimmabgabe. Gebräuchlich ist auch der Begriff elektronischer Stimmkanal. (Quelle)

- Digital divide (digitale Spaltung) ist die Kluft zwischen denjenigen, die dank den neuen, digital verfügbaren Angeboten ihr Wissen vergrössern können, und denjenigen, die an diesem Fortschritt nicht teilhaben können. (Quelle)

Wenn ein Quartier Heimat gibt, gibt es auch sozialen Halt

Eveline Rutz, Journalistin

Wie gelangt man in einem sozial belasteten Stadtteil zu einem lebendigen Miteinander? Winterthur (ZH) verfolgt einen vernetzten und interdisziplinären Ansatz. Dank diesem begegnet man sich in Töss zunehmend auf Augenhöhe.

Töss ist ein vielschichtiges Quartier. Der Verkehr und ein in die Jahre gekommener Betonbau dominieren das Zentrum. Der Geräuschpegel ist hoch, Staub liegt in der Luft. Wenige Schritte davon entfernt sorgen alte Häuser und verschlungene Strassen für einen dörflichen Charakter. Hier ist es ruhig und grün. An der Töss schlendern Spaziergänger mit Hunden vorbei, Kinder spielen.

So vielfältig wie die Fassaden sind, so vielfältig ist die Bevölkerung zusammengesetzt. Der Ausländeranteil liegt bei 34 Prozent. Im städtischen Monitoring schneidet Töss jeweils als sozial besonders belastet ab. Hier leben überdurchschnittlich viele Menschen, die ein tiefes Einkommen haben, arbeitslos sind oder Sozialhilfe beziehen. National in die Schlagzeilen gelangte der Stadtteil 2014, als sich ein minderjähriges Geschwisterpaar dem IS anschloss. Die etwas abseits gelegene Siedlung Steig kam in Verruf, eine Dschihadisten-Hochburg zu sein.

«Töss ist kreativ, pulsierend, originell und manchmal unberechenbar», sagte Stadtpräsident Michael Künzle kürzlich auf Einladung des Netzwerks Lebendige Quartiere. Dieses hatte unter dem Titel «Prävention und Integration: Miteinander zu einem lebenswerten Quartier» zu einem Rundgang eingeladen. Städtebaulich, aber auch sozial gelte es hier Brücken zu schlagen, fuhr der CVP-Politiker fort. «Winterthur hat eine lange Tradition im vernetzten und interdisziplinären Bearbeiten komplexer Fragestellungen.» Auf die dschihadistischen Radikalisierungen reagierte die Stadtregierung unter anderem, indem sie 2016 die Fachstelle «Extremismus und Gewaltprävention» schuf.

Lokale Strukturen stärken

Deren Leiter, Urs Allemann, hob die Bedeutung der lokalen Ebene hervor. Hier könne Prävention viel bewirken. «Wenn ein Quartier Heimat gibt, ist dies ein Schutz gegenüber Extremismus.» Entsprechend wichtig sei es, lokale Strukturen zu stärken. Vereine etwa hätten eine Integrationsfunktion – gerade für Personen, die sich in problematischen Kreisen bewegten. «Die Folgen von Radikalisierungen fallen auf die lokale Ebene zurück», gab der Sozialarbeiter zu bedenken. Er trifft sich regelmässig mit Mitarbeitenden der Integrationsförderung und dem Brückenbauer der Stadtpolizei. Ziel ist es, gemeinsame Haltungen zu entwickeln. Jan Kurt hatte in Töss bereits acht Jahre lang als Quartierpolizist im Einsatz gestanden, als er Anfang 2017 die neu geschaffene Stelle als Brückenbauer antrat. Er weiss, wo sich Jugendliche abends treffen, wo Nachbarn immer wieder in Streit geraten und das Rotlichtmilieu verkehrt. «Es gibt keinen Unterschied zu anderen Quartieren», sagte er auf die Kriminalitätsstatistik angesprochen.

Grenzen gemeinsam aushandeln

Es gehe darum, im Zusammenleben Vielfalt zuzulassen und zu nutzen, sagte Thomas Heyn, Leiter Fachstelle Integrationsförderung. Migranten seien einzubeziehen und Grenzen gemeinsam auszuhandeln. Gleichzeitig müssten bestehende Vorschriften befolgt werden.Heyn erinnerte daran, dass Winterthur im 20. Jahrhundert eine Industriestadt gewesen war und auch Arbeitskräfte aus dem Ausland angezogen hatte. Um ihnen den Alltag in der neuen Heimat zu erleichtern, wurde 1974 die städtische Ausländerberatungsstelle geschaffen, früher als anderswo.

Töss hat finanzielle Priorität

Im multikulturellen Töss, das aktuell rund 11 000 Einwohnerinnen und Einwohner zählt, setzt die Stadt ihre finanziellen Mittel für Integration und Prävention prioritär ein. Von 2006 bis 2010 realisierte sie das «Projekt Töss», aus dem mit dem Gemeinschaftszentrum im Bahnhofsgebäude und dem Güterschuppen zwei Treffpunkte entstanden. Eine Mitarbeiterin der Fachstelle Quartierentwicklung ist einmal wöchentlich vor Ort anzutreffen. Eine Dienstleistung, die nur in diesem Stadtteil angeboten wird. «Die Bevölkerung kann mit Ideen direkt zu mir kommen», sagte Simone Mersch auf dem Rundgang. Klassisches Beamtenmobiliar findet man in ihrem «Aussenbüro» keines. Bequeme Sofas und eine Kaffeemaschine sorgen stattdessen dafür, dass man sich in einer angenehmen Atmosphäre austauschen kann. «Man lebt gerne in Töss», betonte Simone Mersch. Der Stadtteil werde gerade ein wenig hip. Da und dort werde saniert und aufgewertet. Gerade junge Familien schätzten die Ruhe, die abseits der Verkehrsachsen herrsche, und die günstigen Mieten. Die Durchmischung sei gut.

«Die Lebensqualität ist hoch», bestätigt Monika Imhof, langjährige Präsidentin der Tösslobby, dem Dachverband der lokalen Vereine, der ebenfalls auf das «Projekt Töss» zurückgeht. Im ersten Anlauf sei es nicht gelungen, Migrantinnen und Migranten einzubeziehen. Sie hätten zwar einzelne Veranstaltungen besucht, wirkten in den lokalen Strukturen jedoch immer noch nicht mit.

Gelebte Partizipation: acht Nationen im Vorstand von «Paradise Töss»

Mit «Paradise Töss» ist man nun auf gutem Weg, daran etwas zu ändern. Das Projekt, das von der Stadt, dem Kanton und dem Förderprogramm Citoyenneté unterstützt wird, setzt auf Partizipation. Im Vorstand arbeiten 14 Personen aus acht Nationen mit. «Das ist anspruchsvoll, aber der einzige Weg zum Erfolg», sagt Projektleiterin Imhof. Sie erzählt, wie aufwendig es nur schon war, die Einladung zur öffentlichen Auftaktveranstaltung zu gestalten. Deren Titel, «Zusammenleben in Töss», sollte auf dem Flyer in allen Sprachen zu lesen sein, die im Quartier gesprochen werden. Bis sämtliche Übersetzungen korrekt waren, dauerte es. Am Anlass sind dann Ideen gesammelt worden, wie das Miteinander gefördert werden könnte. Wer bereit war, sich zu engagieren, konnte sich einer Arbeitsgruppe anschliessen. Imhof sagt: «Dann passierte lange erst einmal nichts.» Irgendwann habe das Netzwerk aber doch zu tragen begonnen. Einige der Vorschläge wurden umgesetzt, so eine Tauschbörse und eine Hausaufgabenhilfe. Besonders Anklang fand ein Rundgang durch die drei Gotteshäuser. Rund 80 Tössemer besuchten gemeinsam die Moschee, die katholische sowie die reformierte Kirche. Sie erfuhren aus erster Hand, wie der jeweilige Glaube zelebriert wird, und tauschten sich aus. «Es war magisch», erinnert sich Monika Imhof.

Sie fasst ihre Erkenntnisse aus dem Projekt gerade in einem Leitfaden zusammen. Der konsequent partizipative Ansatz habe sich gelohnt, sagt sie. Entscheidend sei die Haltung: «Wir haben die ausländische Bevölkerung vom ersten Moment an auf Augenhöhe eingebunden.» So habe sie gemerkt, dass sie ernst genommen werde und etwas bewirken könne. Als grosse Hürde erwies sich die Sprache. Doch auch diesbezüglich fand man einen Weg: In einem WhatsApp-Chat war die Hemmschwelle, Fehler zu machen, geringer als per Mail. «Paradise Töss» habe Modellcharakter, lobt Stadtpräsident Künzle. Die Stadt sei auf Freiwillige angewiesen, die sich in den Quartieren engagierten. Sie gelange durch sie an wichtige Informationen. «Es ist entscheidend, die Menschen in ihren jeweiligen Lebensräumen zu kennen.»

Dieser Artikel wurde von Eveline Rutz geschrieben und ist in der November-Ausgabe der Zeitschrift «Schweizer Gemeinde» erschienen.

Mehrere Informationen unter: www.lebendige-quartiere.ch

So gelingt der Aufbau von Coworking auch auf dem Land

Andreas Choffat, Village Office